Newsletter 4/2023

Newsletter abonnieren | Newsletter abbestellen | Newsletter-Archiv

Editorial

liebe Freund*innen des ZMI,

das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und wir schauen zurück. Für das ZMI war es ein wichtiges Jahr. Neben den Seniorprofessuren wurde erstmals auch eine Professur für Medienpädagogik am ZMI angesiedelt. Zudem haben Greta Olson (Amerikanistik) und Julian Ernst (Medienpädagogik) zum WiSe 2023/24 gemeinsam die Leitung des ZMI übernommen.

Viele der ZMI-Aktivitäten und -Kooperationen standen 2023 im Zeichen des Mediums „Bild“: die Visualisierungen einer unsichtbaren Gefahr beschäftigten die Autor*innen des jüngsten Interaktiva-Bandes „Bilder der Pandemie“. Der Film „Beyond the Gaze“ befasst sich mit der visuellen Dimension intersektionaler Diskriminierung und mit Medienbewusstsein als Voraussetzung für mediale Inklusion. Das Schreiben für den Film wiederum war Thema von Werkstattgesprächen mit Drehbuchautor*innen. Nicht zuletzt leistete die Vorführung des Films „Das Erbe“ einen weiteren Beitrag zur Beleuchtung der Gießener NS-Vergangenheit. Und Henning Lobin erläuterte, wie ChatGPT und andere Formen digitaler Interaktivität ein „neues Bild der Sprache“ prägen.

Der Wintereinbruch kam in diesem Jahr früh und unverhofft. Schnee und Kälte erinnerten an Wetterverhältnisse zu Zeiten, in denen der menschengemachte Klimawandel weniger stark wahrnehmbar war. Sie sorgten damit bei einigen für Freude, bei anderen für Leid. Zugleich blies auch politisch ein unerwartet kalter Wind: Die Koalitionsparteien der zukünftigen hessischen Landesregierung kündigten an, dass zukünftig in öffentlichen und staatlich-rechtlichen Institutionen auf geschlechtergerechte Sprache mit Sonderzeichen verzichtet werden solle. Die hessischen Genderforschenden sehen hierin eine Beeinträchtigung der Wissenschaftsfreiheit und forderten CDU und SPD auf, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen.

Das kommende Jahr wird von bedeutenden politischen Ereignissen geprägt sein. Neben den andauernden Kriegen werden die US-Präsidentschaftswahlen im Zentrum medialer Aufmerksamkeit stehen. Das ZMI bereitet hierzu eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen vor, um damit verbundene Thematiken wie Migration, sexuelle Selbstbestimmung oder intersektionale Gerechtigkeit gemeinsam zu reflektieren. Des Weiteren ist ein transdisziplinärer Workshop zu „Geschlechterkulturen und Krieg“ geplant.

Das ZMI dankt allen, die auch in diesem Jahr wieder dazu beigetragen haben, das Zentrum zu einem lebendigen Ort des Austauschs und der Wissensproduktion zu machen. Wir wünschen allen eine erholsame Weihnachtspause und freuen uns darauf, auch im neuen Jahr wieder in rege Debatten zu zentralen Themen unserer Gegenwart und Vergangenheit einzusteigen.

Schöne Feiertage wünscht Ihnen

Ihre

Jutta Hergenhan

Inhalt ZMI-NEWSLETTER 4/2023

Ringvorlesungen des Forschungsnetzwerks Migration und Menschenrechte

150 Jahre Kunstgeschichte in Gießen: Gastvorträge zum Jubiläum

Aktivitäten und Events der letzten Monate

Vortrag von Henning Lobin: „Die vierte Revolution und das neue Bild der Sprache“

„Versöhnungstheater“ – Lesung und Gespräch mit Max Czollek und Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher

Von ChatGPT bis zu KI in Bildkulturen – Large Language Models an der Universität

Schreiben für den Film - Vorträge und Werkstattgespräche 14. und 15. Dezember 2023

Reihe „Stimmen aus der Praxis“: Die FaJo geht ins Theater „Der Staat gegen Fritz Bauer“

Neues aus der Georg Büchner-Seniorprofessur

Heiner Goebbels an der Leuphana Universität Lüneburg

Surrogate Cities an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg

Festival-Visits in Manchester und Salzburg

„Haus - Geschlecht - Sicherheit“ von Sigrid Ruby und Inken Schmidt-Voges

Rezension zu „Antiqueere Rhetorik“ (Interaktiva-Reihe) in Femina Politica erschienen

Claus Leggewie in der Frankfurter Rundschau

Dorothée de Nève in der Frankfurter Rundschau

Verleihung des Konrad-Duden-Preises an Helmuth Feilke

Anna-Sophie Vogelsang, Melanie Kreitler und Lisanne Jung neue Mitglieder des ZMI-Direktoriums

Kai-Uwe Schmehl verlässt das ZMI

News

„Für eine geschlechtergerechte und inklusive Sprache“ - Kurzstatement der ZMI-Sektion „Medien und Gender“

Im Zuge ihrer Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Landesregierung haben CDU und SPD in Hessen in einem Eckpunktepapier angekündigt, sie werden „festschreiben, dass in staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen (wie Schulen, Universitäten, Rundfunk) auf das Gendern mit Sonderzeichen verzichtet wird und eine Orientierung am Rat der deutschen Sprache [sic.] erfolgt.“ Dieses Vorhaben wurde inzwischen auch in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Die Sektion „Medien und Gender“ des Zentrums für Medien und Interaktivität (ZMI) der Justus-Liebig-Universität Gießen spricht sich in einer gemeinsamen Verlautbarung hessischer Geschlechterforscher*innen, Hochschulmitarbeiter*innen und Einrichtungen der Geschlechterforschung gegen dieses vorgesehene Verbot geschlechtergerechter Sprache aus:

Wir, hessische Wissenschaftler*innen, Hochschulmitarbeiter*innen und Zentren der Geschlechterforschung, sind irritiert über das im Eckpunktepapier der zukünftigen hessischen Regierungskoalition notierte Vorhaben, einen allgemeinen Verzicht des „Genderns mit Sonderzeichen“ in öffentlich-rechtlichen Institutionen vorzuschreiben. Das Verbot einer inklusiven Sprache an Hochschulen stellt u.a. einen massiven Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit dar und wird allein aus rechtlichen Gründen nicht umsetzbar sein. Wir erwarten von den zukünftigen Koalitionspartner*innen, von einem derartigen Ansinnen Abstand zu nehmen, den Passus zu streichen und für eine rechtskonforme Politik und eine demokratische, inklusive Wissenschaft und Gesellschaft einzutreten.

Das Statement der hessischen Geschlechterforschenden wurde innerhalb weniger Tage von über 1.000 Personen unterzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage von Kolleg*innen auch außerhalb Hessens wurde eine weitere Liste zur Unterzeichnung eröffnet, die sich an alle richtet, die sich solidarisch mit den hessischen Geschlechterforschenden zeigen und ihren Unmut gegenüber dieser Politik zum Ausdruck bringen möchten. Diese Liste darf gerne unterzeichnet und weitergegeben werden. Zudem positionierten sich zahlreiche weitere Organisationen aus dem Hochschulbereich, wie etwa die Landeskonferenz der hessischen Hochschulfrauen- und Gleichstellungsbeauftragten (LaKoF), das Promotionskolloquium zur Genderforschung des Gender- und Frauenforschungszentrums der Hessischen Hochschulen (gFFZ), der Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (BdWi), das Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung (CEWS) oder auch das Bündnis für geschlechtersensible Sprache „Die Mitgemeinten“ für geschlechtergerechte und inklusive Sprache. Die Germanistischen Institute der Universitäten Gießen, Darmstadt, Kassel und Marburg sprachen sich in einer gemeinsamen Stellungnahme ebenfalls dafür aus, die Formulierung nicht in den Koalitionsvertrag aufzunehmen: „Ein Verbot des Genderns mit Sonderzeichen wäre [...] durch den Entscheidungsstand des Rechtschreibrats gerade nicht gedeckt. Es würde – nicht zuletzt an den Schulen – ein falsches Sprachbild bestärken, das den freien und selbstverantwortlichen Sprachgebrauch durch Gebote oder Verbote ersetzt.“ „Der Deutschunterricht sollte im Sinne der in den Bildungsstandards festgeschriebenen Kompetenzbereiche die geschilderten Aushandlungsprozesse reflektieren, um die Schülerinnen und Schüler auch im Bereich der Sprachverwendung zu Mündigkeit zu erziehen, anstatt eine in weiten Teilen unserer Gesellschaft gängige Praxis als Fehlverhalten zu sanktionieren.“ (Stellungnahme Germanistischer Institute in Hessen zum geplanten Verbot des Genderns mit Sonderzeichen, Dezember 2023). In den Medien wurde ausführlich darüber berichtet: Unter Anderem in der Gießener Allgemeinen, dem Stern und der Süddeutschen Zeitung.

Das Land Hessen stellt mit dem geplanten Verbot von geschlechtergerechter Sprache mit Sonderzeichen im Bereich der öffentlichen Bildung und Verwaltung keinen Einzelfall dar. Auch in anderen deutschen Bundesländern (u.a. Bayern, Thüringen, Hamburg) stehen derartige Verbote zur Debatte und werden insbesondere von der AfD immer wieder gefordert. In Sachsen und Sachsen-Anhalt wie auch in Frankreich bestehen solche Vorschriften bereits. Die Rechtswissenschaftlerin und Richterin des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin, Prof. Ulrike Lembke, legt dar, dass derartige Sprachverbote sowohl dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) als auch den grundgesetzlich verankerten Rechten auf Gleichbehandlung (Art. 3, 2 GG) und dem Schutz vor Diskriminierung (Art. 3,3 GG), auf Wissenschaftsfreiheit (Art. 5, 3 GG) und Rundfunkfreiheit (Art. 5, 1 GG) sowie insbesondere dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht von Trans*, Inter*- und non-binären Personen (Art. 2,1 GG) widersprechen und somit verfassungswidrig sind.

Hier finden Sie die Stellungnahmen und Expertisen:

- Pressemitteilung der ZMI-Sektion „Medien und Gender“

- Zur Unterzeichnung offene Überregionale Unterschriftenliste

- Stellungnahme der Landeskonferenz der hessischen Hochschulfrauen- und Gleichstellungsbeauftragten (LaKoF) zum Eckpunktepapier

- Stellungnahme des Promotionskolloqiums des gFFZ

- Stellungnahme des BdWi

- Broschüre der „Mitgemeinten“

- Antje Schrupp: „Über Sprachverbote“

- Stellungnahme Germanistischer Institute in Hessen

- Prof. Ulrike Lembke (24. November 2023) Verfassungswidrige Sprachverbote auf verfassungsblog.de

- Prof. Ulrike Lembke: Rechtliche Expertise zu geschlechtergerechter Amtssprache (Dezember 2021)

- Stellungnahme französischer Feministinnen gegen Emmanuel Macrons Bekräftigung des generischen Maskulinums und Ablehnung von Sonderzeichen, Le Monde 7. November 2023

- Koalitionsvertrag der CDU und SPD in Hessen

Die Sektion „Medien und Gender“ des ZMI wurde 2017 gegründet. In ihr arbeiten Genderforschende der Justus-Liebig-Universität Gießen aus Anglistik, Romanistik, Politikwissenschaft, Soziologie, Kunstgeschichte und Kulturwissenschaft interdisziplinär zu vielfältigen Thematiken des Zusammenhangs von Geschlecht und Medien und nicht zuletzt auch zu Fragen von Diversität und Geschlechtergleichstellung in der Sprache zusammen.

Veranstaltungsankündigungen

Ringvorlesungen des Forschungsnetzwerks Migration und Menschenrechte

Das Forschungsnetzwerk Migration und Menschenrechte (FMM) veranstaltet auch dieses Jahr wieder zwei Ringvorlesungen im Rahmen des interdisziplinären Studienangebots Migration und Menschenrechte (StaMM).

In der Ringvorlesung Migration spricht Dr. Regina Soremski am 18. Dezember 2023 zu „Migration und Bildungsteilhabe“ und Dr. Jutta Hergenhan am 22. Januar 2024 zu „Migration und Geschlecht“.

Im Rahmen der Ringvorlesung Menschenrechte spricht Prof. Sascha Feuchert am 9. Januar 2024 zu „Menschenrechte aus literaturwissenschaftlicher Perspektive“ und Prof. Greta Olson am 16. Januar 2024 zu „Human Rights from the Perspective of Cultural Studies“.

Alle Vorträge der Ringvorlesungen finden im Großen Chemischen Hörsaal 7 im Heinrich-Buff-Ring 54 montags (Migration) und dienstags (Menschenrechte) von 16 bis 18 Uhr statt.

Das vollständige Programm beider Ringvorlesungen finden Sie hier.

150 Jahre Kunstgeschichte in Gießen: Gastvorträge zum Jubiläum

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Kunstgeschichte an der JLU finden im Januar 2024 Gastvorträge statt:

- Mittwoch, 17. Januar 2024, 16:15 Uhr

Prof. Christiane Salge (Darmstadt): „Die Anfänge der Kunstgeschichte in Gießen und Darmstadt: Institutionalisierung — Professuren — Lehrmaterial“ - Mittwoch, 31. Januar 2024, 16:15 Uhr

Prof. Regine Prange (Frankfurt a. M.): „,Ein Traum von der Moderne’. Notizen zu Klaus Herdings Courbet-Forschung“

Die Vorträge finden im Alten Steinbacher Weg 44, 35394 Gießen, Raum 011 statt.

Die Geschichte der Kunstgeschichte in Gießen beginnt mit dem Architekten, Denkmalpfleger, Maler und Universitätsprofessor Hugo von Ritgen (1811-1889), für den 1874 eine Professur für Kunstwissenschaft an der Ludoviciana eingerichtet wurde. Das heute auf dem Campus-Gelände untergebrachte Institut für Kunstgeschichte kann somit 2024 ein Jubiläum feiern: Am Standort Gießen besteht das Fach dann schon stolze 150 Jahre.

In den 1920er Jahren setzte sich der damalige Lehrstuhlinhaber Christian Rauch (1877-1976) für einen Ausbau der Gießener Kunstgeschichte ein. Sie wurde 1928, darin unterstützt unter anderem von der Gesellschaft der Gießener Kunstfreunde, in der Ludwigstraße 34 - dem heutigen ZMI-Gebäude - ansässig. Zum Institut gehörte auch der 1926-28 eigens für die Kunstgeschichte angebaute und mit moderner Technik ausgestattete Hörsaal (heute Margarete-Bieber-Saal).

Nach Kriegsende wurde das Gebäude in der Ludwigstraße von den Alliierten übernommen und diente während der Besatzungszeit als Amerika-Haus. Die Kunstgeschichte wurde, wie alle Gießener Geisteswissenschaften, 1945 zunächst geschlossen. Erst 1965 kam es zu einer Neueinrichtung des Lehrstuhls, und 1973 erfolgte der Einzug der Kunstgeschichte in eine Etage des neu errichteten Philosophikum I.

Heute ist ZMI-Mitglied Prof. Sigrid Ruby die Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Kunstgeschichte.

Weitere Informationen zur Historie der Gießener Kunstgeschichte finden Sie hier.

Aktivitäten und Events der letzten Monate

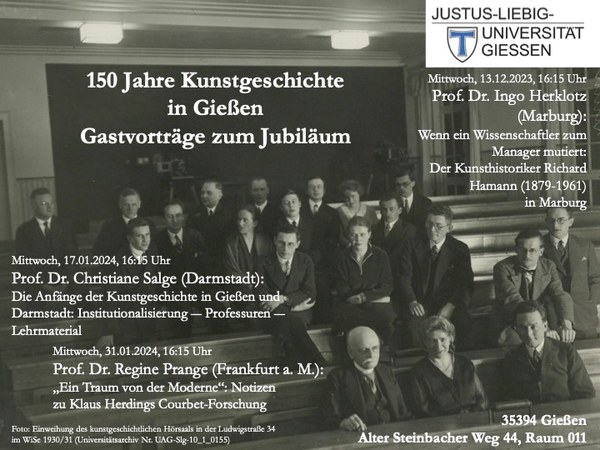

„Literatur des Erinnerns – Eine Textcollage mit Texten der Holocaustliteratur“ – Lesung in Grünberg als Begleitveranstaltung zur Leihausstellung über Oskar und Emilie Schindler

Am 18. November 2023 stellten Elisabeth Turvold und Yousra Uariachi (beide Arbeitsstelle Holocaustliteratur, AHL) im Museum im Spital Grünberg eigens für die Veranstaltung zusammengestellte Textauszüge aus 16 Büchern vor, die zu einem großen Teil auf Editionen der Arbeitsstelle Holocaustliteratur zurückgehen. Die Lesung bildet den Abschluss des umfangreichen Begleitprogramms zur Leihausstellung „‚… ich werde meine Juden auf jeden Fall verteidigen.‘ – Oskar und Emilie Schindler“ der bayerischen Friedrich-Ebert-Stiftung, die im Oktober 2023 im Museum im Spital Grünberg eröffnet wurde und dort bis zum 19. November 2023 zu sehen war. Die gemeinsam mit der international anerkannten Schindler-Biografin Prof. Erika Rosenberg-Band konzipierte Ausstellung zeigt die komplette Lebensgeschichte des Ehepaars Oskar und Emilie Schindler, das während der NS-Diktatur 1.200 Jüdinnen und Juden vor der Ermordung in Konzentrationslagern bewahrte. Mehr Informationen zur Ausstellung finden Sie hier.

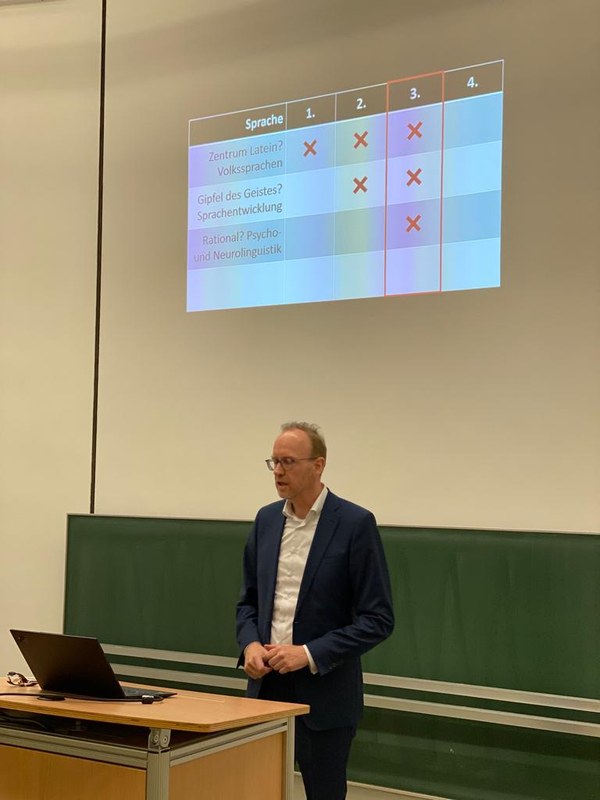

Vortrag von Henning Lobin: „Die vierte Revolution und das neue Bild der Sprache“

Der Wissenschaftliche Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache (IdS) in Mannheim, Prof. Henning Lobin, hielt am 15. November 2023 im Rahmen der Gießener Abendgespräche „Kognition und Gehirn“ einen Vortrag mit dem Titel: „Die vierte Revolution und das neue Bild der Sprache“. Ausgehend von Luciano Floridis „vierter Revolution“ durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz fragte Lobin nach zentralen Etappen tiefgreifender Veränderungen von Sprache vom Altertum bis hin zu heutigen KI-Chatbots. Ausgehend von der Frage nach dem sich wandelnden „Bild der Sprache“ ging Lobin auf Ideale der gesprochenen Sprache in Rhetorik, Logik und Grammatik als Teil der freien Künste ein; auf die Flächen- und Raumdimension geschriebener Sprache etwa in mittelalterlichen Handschriften und ab 1452 in gedruckten Büchern; und auch auf das Gewebe sowie die Fluidität und Pluralität von Sprache im digitalen Zeitalter. Den Beginn der „Vierten Revolution“ setzte er mit der Erfinderin von Programmiersprache, Grace Hopper (1906-92), und ihrem Buch „The Education of a Computer“ (1952).

Henning Lobin ist neben seiner Tätigkeit als Leiter des IdS Professor für Germanistische Linguistik an der Universität Mannheim und Mitglied des Rats für deutsche Rechtschreibung.

2001 gründete er gemeinsam mit Claus Leggewie das ZMI und war bis 2017 der Geschäftsführende Direktor des Zentrums. Am Institut für Germanistik der Justus-Liebig-Universität Gießen hatte er die Professur für Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik inne. Der Öffentlichkeit ist Henning Lobin durch zahlreiche Veröffentlichungen bekannt, zuletzt u.a. durch sein Buch „Sprachkampf: Wie die Neue Rechte die deutsche Sprache instrumentalisiert“ (Dudenverlag, Berlin 2021).

Ein Text von „enormem dokumentarischen Wert“ – Bericht zur Lesung aus „Mit den Augen eines zwölfjährigen Mädchens: Ghetto – Lager – Versteck“ von Janina Hescheles

Anlässlich des Gedenkens an die Novemberpogrome von 1938 veranstaltete die AHL in Kooperation mit der DEXT-Fachstelle der Universitätsstadt Gießen und dem Jugendbildungswerk Gießen (JBW) am 8. November 2023 im Jokus eine Lesung aus Janina Hescheles’ Bericht „Mit den Augen eines zwölfjährigen Mädchens: Ghetto – Lager – Versteck“ (2019) durch Carolin Weber (Stadttheater Gießen) mit einer inhaltlichen Rahmung durch Tim Spengler (AHL). Die Veranstaltung fand im Rahmen der Reihe „Erinnern, mahnen, wachsam sein“ statt, die von dem JBW, dem Kulturamt Gießen sowie der DEXT-Fachstelle jährlich rund um den 9. November organisiert wird.

Diesem „beeindruckende[n] und wichtige[n] Buch“ sei es zu wünschen, dass es einen Weg in die Schulklassen finde, betonte Birgit Schlathölter (DEXT-Fachstelle Gießen) zu Beginn der Lesung. Zum Zeitpunkt der Niederschrift gerade einmal 12 Jahre alt, berichtet Janina Hescheles in ihrem Tagebuch von ihren Erfahrungen im Holocaust. Schonungslos erzählt sie von den Anfängen der deutschen Besatzung in ihrer Heimatstadt Lemberg, den Pogromen ukrainischer Nationalisten und dem Verlust ihrer Eltern, vom Getto und dem Arbeiten sowie dem Massenmord im Zwangsarbeitslager Lemberg-Janowska. Nicht zuletzt, weil jenes Lager bis heute weithin in Vergessenheit geraten ist, sei ihr Bericht, den sie nur wenige Wochen nach ihrer Befreiung und innerhalb kürzester Zeit verfasste, von „enormem dokumentarischen Wert“, resümierte Tim Spengler.

Ergänzend zu Auszügen aus dem Bericht, der 1946 erstmals auf Polnisch veröffentlicht wurde, rezitierte Schauspielerin und Sprecherin Carolin Weber außerdem einige Gedichte, die Hescheles während ihrer Internierung im Lager schrieb und die für sie in zweifacher Hinsicht eine lebensrettende Funktion hatten. Die Poesie diente ihr nicht nur als Ausdruck für das erlittene Leid und ihrer Sehnsüchte, sondern trug auch entscheidend zu ihrer Rettung aus dem Lager bei, erklärte Spengler: Hescheles präsentierte ihre Gedichte auf Veranstaltungen des konspirativen literarischen Lebens im Lager, wodurch ein anderer Lagerinsasse, der polnische Widerständler und Schriftsteller Michal Borwicz, auf sie aufmerksam geworden war. Er veranlasste mit Kontakten zum polnischen Untergrund ihre Flucht aus dem Lager, die im Oktober 1943 gelang. Bis zu ihrer Befreiung im Jahr 1944 lebte sie in der Nähe von Krakau bei Menschen, die sie verstecken. 1950 emigrierte sie nach Israel, studierte Chemie und promovierte 1962, heiratete und bekam zwei Söhne. Immer wieder beschäftigte sie sich auch mit dem Holocaust und dem Widerstand sowie mit dem Verhältnis deutscher Wissenschaftler zum Nationalsozialismus. Bis an ihr Lebensende engagierte sie sich für die Frauen- und die Friedensbewegung. Sie starb 2022 im Alter von 91 Jahren.

Seit 2019 liegt ihr Bericht erstmals vollständig in deutscher Sprache als 7. Band der gemeinsamen Schriftenreihe „Studien und Dokumente der Holocaust- und Lagerliteratur“ der AHL und der Ernst-Ludwig-Chambré-Stiftung zu Lich vor, die im Berliner Metropol Verlag erscheint. Übersetzt wurde das Werk aus dem Polnischen von Christina-Marie Hauptmeier, herausgegeben von Markus Roth.

KiKA-Chat zu „Wo ist Anne Frank“ am 4. November 2023 - Die Arbeitsstelle Holocaustliteratur (AHL) dankt den jungen Zuschauer:innen für ihre vielen interessanten Fragen!

|

Am 4. November 2023 feierte der preisgekrönte Animationsfilm „Wo ist Anne Frank“ des israelischen Regisseurs Ari Folman, in dem Anne Franks imaginäre Tagebuch-Freundin Kitty im heutigen Amsterdam zum Leben erwacht und sich auf die Suche nach Anne und der Familie Frank macht, Premiere im deutschen Fernsehen. KiKA zeigte den Film inklusive der zweiteiligen Begleitdokumentation „Wo ist Anne Frank – die Hintergründe“, die in Zusammenarbeit mit Prof. Sascha Feuchert entstanden ist. Darin erklärt Moderatorin Clarissa ‚Clari‘ Corrêa da Silva in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main wichtige Hintergründe zu Anne Franks Leben, ihrer Kindheit, ihrer Zeit im Versteck in Amsterdam und ihrem Tod im Holocaust. Während und nach der analogen Ausstrahlung hatten die jungen Zuschauer*innen die Möglichkeit, in einem Chat auf kika.de Fragen an Sascha Feuchert und das Team der Arbeitsstelle Holocaustliteratur (AHL) zu stellen. Insgesamt wurden rund 70 Fragen beantwortet. Dabei ging es unter anderem um das Schicksal von Anne Frank und ihrer Familie sowie um das Leben in den Niederlanden während der deutschen Besatzung. Auch für die Machart des Films interessierten sich die jungen Chat-Teilnehmer*innen. Die Redaktion von „Wo ist Anne Frank“ verantwortet Patricia Vasapollo vom Hessischen Rundfunk. Für „Wo ist Anne Frank – die Hintergründe“ zeichnet Matthias Huff von KiKA verantwortlich. Sascha Feuchert war beratend an der Begleitdokumentation beteiligt. |

|

Der Film sowie das Begleitprogramm sind nun in voller Länge auf kika.de hier zu sehen. Begleitmaterialien sowie ein Interview für Eltern mit Sascha Feuchert, in dem er Tipps für das Gespräch mit Kindern über Anne Frank und den Holocaust gibt, sind hier abrufbar.

Die Dokumentation „Triff Anne Frank“ (KiKA/hr), die ebenso in Zusammenarbeit mit der AHL entstanden ist, in diesem Jahr in der Kategorie: „Kids: Factual“ für den International Emmy Award nominiert war und 2023 den renommierten Kindermedienpreis „Goldener Spatz“ gewonnen hat, steht ebenfalls auf kika.de und im KiKA-Player hier zur Verfügung.

„Scham in der auto-soziobiografischen Literatur: Benennung und Analyse sozialer Gewalt“: Vortrag von Jutta Hergenhan und Henning Tauche an der Universität Wien

|

|

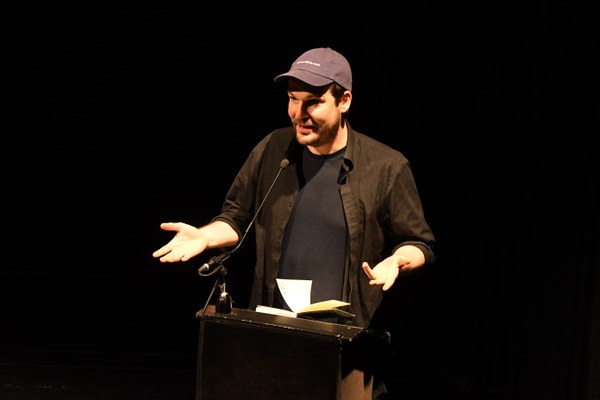

„Versöhnungstheater“ – Lesung und Gespräch mit Max Czollek und Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher

Knapp 280 Gäste fanden den Weg in das Große Haus des Stadttheaters, um der Diskussion zu folgen. Diese erinnerte noch einmal an zentrale Ereignisse und Akteure der deutschen Erinnerungskultur (z. B. der Kniefall Willy Brandts), wobei insbesondere Czollek immer wieder deutlich machte, dass diese Gedenkaktionen oftmals ritualisiert und funktionalisiert sein: Sie dienten lediglich einer vermeintlichen „Versöhnung“. Doch Erinnern und Versöhnen seien eben nicht dasselbe. In Frank-Thilo Becher, der sich seit Jahren in der Erinnerungsarbeit engagiert, habe die Lektüre des Essays „heftige Wallungen“ ausgelöst. Einerseits diene beispielweise die Städtepartnerschaft zwischen Gießen und Netanya gewiss keinem „Versöhnungstheater“; andererseits habe er an sich selbst beobachten können, zuweilen in vorschnelle, ritualisierte Gedenk- und Sprachhandlungen abzugleiten. Das Gespräch auf dem Podium griff eine Reihe weiterer Gratwanderungen der deutschen Erinnerungskultur auf. Einig waren sich die Podiumsgäste vor allem darin, dass Deutschland als pluralistische Gesellschaft derzeit vor enormen Herausforderungen stehe.

Die Veranstaltung wurde in Kooperation zwischen dem Institut für Germanistik, dem Literarischen Zentrums Gießen und dem Stadttheater Gießen mit freundlicher Unterstützung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung durchgeführt. Weitere Berichte zur Veranstaltung sind hier in der Gießener Allgemeinen Zeitung sowie hier im Gießener Anzeiger erschienen.

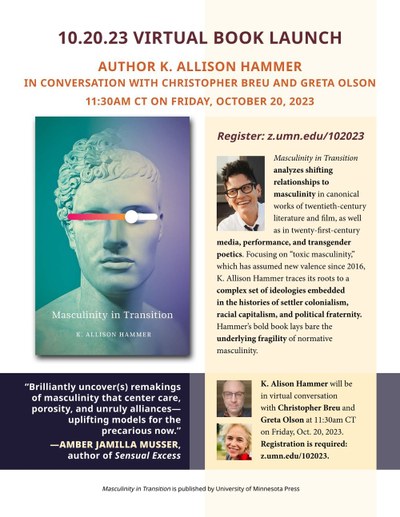

Virtuelle Buchpräsentation von K. Allison Hammer: Diskussion mit Greta Olson und Christopher Breu

|

Am 20. Oktober 2023 sprachen Prof. Greta Olson und Christopher Breu mit K. Allison Hammer in einem virtuellen Booklaunch über deren neues Buch „Masculinity in Transition“: "Masculinity in Transition traces the roots of 'toxic masculinity', showing that while toxic strains of masculinity are mainly associated with straight, white men, trans and queer masculinities often reiterate similar patterns of behavior. Arguing that these malignant forms of masculinity can be displaced, K. Allison Hammer’s bold rethinking lays bare the underlying fragility of normative masculinity.“ |

|

„Klügers Einfluss ist wirklich nicht zu unterschätzen“ – Nicolas Berg, Sascha Feuchert und Thedel v. Wallmoden sprachen in einer Hybrid-Diskussion über Ruth Klüger und die Holocaustforschung

Unter dem Titel „Anders lesen“ veranstaltete das Fritz Bauer Institut in Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle Holocaustliteratur am 11. Oktober 2023 im Casino-Gebäude der Goethe-Universität Frankfurt eine Hybrid-Diskussion, die sich dem literarischen Schaffen von Ruth Klüger (1931–2020) und ihrem Einfluss auf die Holocaustforschung widmete. Zu Gast auf dem Podium waren Dr. Nicolas Berg (Dubnow-Institut, Universität Leipzig), Prof. Thedel von Wallmoden (Wallstein Verlag) und Prof. Sascha Feuchert (AHL, Justus-Liebig-Universität Gießen). Moderiert wurde die Diskussion von Dr. Katharina Rauschenberger (Fritz Bauer Institut).

In diesem Punkt waren sich die Diskutant*innen besonders einig: Ruth Klüger hat sie alle, wenn auch auf verschiedene Weisen, in ihrem Tun geprägt. Dies gilt vor allem für ihr Erinnerungsbuch „weiter leben. Eine Jugend“, mit dem die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin weltberühmt wurde und das heute zu den bedeutendsten Texten der Holocaustliteratur zählt. Darin berichtet Klüger mit der „Authentizität der Zeugin“ und zugleich mit „wissenschaftlichem Anspruch“, so Thedel von Wallmoden, von ihrer Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus sowie von ihren Erfahrungen in verschiedenen Konzentrationslagern, aber vor allem auch vom ‚weiter leben‘ nach dem Überleben. Ihre Memoiren erschienen erstmals 1992 im Göttinger Wallstein Verlag, den von Wallmoden sechs Jahre zuvor mitgegründet hatte. Er gab daher zunächst Einblicke in die Aufnahmegeschichte des Buches in das Programm des noch jungen Verlags. Mit über 500.000 verkauften Exemplaren wurde es zu dessen erstem großen Bucherfolg und war für die Entwicklung des Wallstein Verlags von „herausragender Bedeutung“, betonte Katharina Rauschenberger.

Nicolas Berg unterstrich, dass es vor allem Klügers eminente „Widerborstigkeit“ sei, die das Buch besonders auszeichne. Dass es von der Kritik als „versöhnliches“ Werk bezeichnet wurde, müsse fast als eine „Rezeptionsverweigerung“ gewertet werden, ergänzte Sascha Feuchert: Klüger unterbreite nämlich den Lesenden – oder, wie sie dezidiert feministisch betont, den weiblichen Leserinnen – ein Gesprächsangebot, sich „mit ihr zu streiten“. Ihre Aussage, man könne es ihr nicht recht machen, sei somit ein Leitthema des Buches, das laut Berg ein „Klassiker“ ist, da es immer wieder neu – und eben immer wieder anders – gelesen werden kann.

Klügers Einfluss erstreckt sich jedoch nicht nur auf die persönlichen Erfahrungen der Podiumsteilnehmer*innen, denn ihre kritische Stimme hat auch die Holocaustforschung in besonderer Weise geprägt: Nicht zuletzt ihre kritische Haltung gegenüber Gedenkstätten als „ritualisiertem Ablasshandel“, wie von Wallmoden es formulierte, oder ihr Beharren auf der Dekonstruktion des literarischen Topos von der „Unsagbarkeit“ des Holocaust haben sich als diskursverändernd erwiesen. Die jüngst im Wallstein Verlag erschienene Anthologie „Anders lesen: Juden und Frauen in der deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts“, die der Anlass der Veranstaltung war, zeigt, dass sie auch eine begnadete Literaturwissenschaftlerin war: Immer wieder griff sie die marginalisierten Geschichten von Frauen auf und schärfte so den Blick für geschlechtsspezifisches Schreiben und Lesen. Sascha Feuchert betonte, dass gerade diese Perspektivenerweiterung ihr zentrales Verdienst und ihr Einfluss sowohl auf die Literaturwissenschaft als auch auf die Holocaustforschung daher „wirklich nicht zu unterschätzen“ sei.

Die Veranstaltung wurde auch als Livestream übertragen, der nun auf dem YouTube-Kanal des Fritz Bauer Instituts hier abrufbar ist.

„Geschrieben mit schwarzen Tränen“ – Die Arbeitsstelle Holocaustliteratur feierte in einer großen öffentlichen Veranstaltung am 29. September ihr 25-jähriges Bestehen an der JLU Gießen

„In der Form liegt Trost.“ – Mit diesen Worten der Schriftstellerin Barbara Honigmann eröffnete Prof. Sascha Feuchert den feierlichen Abend, zu dem sich etwa 450 Personen in der ausverkauften Kongresshalle eingefunden hatten, um die Arbeit der Arbeitsstelle Holocaustliteratur (AHL) zu würdigen. Sie sind als „heimliches Motto“ der Arbeitsstelle zu verstehen, die sich seit ihrer Gründung im Wintersemester 1998/1999 der Aufgabe verschrieben hat, den Texten von Opfern und Überlebenden des Holocaust mit „wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit“ zu begegnen, sie zu bewahren und weiterzugeben.

Dass dieses zentrale Anliegen der AHL in einer Zeit, in der die persönlichen Begegnungen mit Zeitzeug*innen immer seltener werden und rechtspopulistische Strömungen starken Zulauf erfahren, an besonderer Bedeutung gewinne, betonte Prof. Katharina Lorenz (Vizepräsidentin der JLU) in ihrer Ansprache. Sie würdigte den Beitrag, den die AHL als interdisziplinäre Einrichtung seit mehr als zwei Jahrzehnten auf diesem Gebiet nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der universitären Lehre und im Dialog mit Schulen leistet. Prof. Joachim Jacob (stellvertretender Geschäftsführender Direktor des Instituts für Germanistik) hob hervor, dass die Arbeitsstelle – nicht zuletzt durch ihren bundesweit einzigartigen Masterstudiengang – „inzwischen ganze Generationen von Multiplikator*innen ausgebildet“ habe. Insbesondere sei es „der Hartnäckigkeit, der Begeisterungsfähigkeit und der tiefsten Überzeugtheit ihrer Gründer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und der Notwendigkeit ihres Tuns zu verdanken“, dass die AHL „nicht mehr aus dem Leben der Universität Gießen und des Instituts für Germanistik fortzudenken ist. Prof. Hans-Jürgen Bömelburg (Vorsitzender des Fördervereins der Arbeitsstelle) fügte hinzu, dass sich die Arbeitsstelle trotz der prekären Mittel- und Personalsituation im Laufe der Jahre deutschlandweit wie international ein „erhebliches Renommee“ habe erarbeiten können – auch und vor allem, weil sie stets auf „sehr viel bürgerschaftliches Engagement“ zurückgreifen konnte.

Im Mittelpunkt der zweiten Hälfte der zweistündigen Veranstaltung standen die symbolische Übergabe des „Katzenelson-Turms“ durch den Künstler Klaus Steinke an die AHL sowie die Darbietung der deutschen Übersetzung des einzigartigen jiddischen Poems „Dos lied vunem ojsgehargetn jidischn volk“ des polnisch-jüdischen Dichters Jizchak Katzenelson durch den Liedermacher Wolf Biermann. Die beiden künstlerischen Bearbeitungen desselben Stoffes gehen dabei auf den Impuls des Historikers und Holocaust-Überlebenden Arno Lustiger zurück, der nicht nur Wolf Biermann zu seiner Übertragung des Gedichts anregte, sondern auch Klaus Steinke zu seiner bildnerischen Umsetzung inspirierte, wie Steinke in seiner Rede erläuterte. Lustigers Motivation war es, so Biermann, den jüdischen Widerstand in der Erinnerung an den Holocaust scharfzustellen, der in dem Poem zwar eindrucksvoll am Beispiel des Warschauer Gettos verhandelt wird, aber bis heute nur wenig Beachtung findet.

Die Arbeitsstelle Holocaustliteratur möchte sich auf diesem Wege herzlich bei dem Literarischen Zentrum Gießen, der Universitätsbibliothek Gießen, dem Kulturamt Gießen sowie der Ernst-Ludwig-Chambré-Stiftung zu Lich und dem Präsidialbüro (Kultur- und Veranstaltungsmanagement) der JLU Gießen für ihre großzügige Unterstützung bedanken!

Über die Jubiläumsfeier wurde auch in den Printmedien berichtet. Zum Bericht im Gießener Anzeiger gelangen Sie hier. Eine Besprechung des Gießener Anzeigers finden Sie hier.

Neues aus den Sektionen

Von ChatGPT bis zu KI in Bildkulturen – Large Language Models an der Universität

| Im Rahmen der Readingweek des Fachbereichs 03 der JLU fand am 16. November 2023 die Veranstaltung „Von ChatGPT bis zu KI in Bildkulturen – Large Language Models an der Universität“ statt. In den Vorträgen, Diskussionen und Workshops ging es um die Konsequenzen so genannter Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT für Studieren, Forschen und Gestalten an der Universität. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung von der ZMI-Sektion „Macht – Medium – Gesellschaft“ sowie Mitgliedern des Instituts für Soziologie und des Instituts für Kunstpädagogik. |

|

Schreiben für den Film - Vorträge und Werkstattgespräche 14. und 15. Dezember 2023

Die ZMI-Sektion „Medien und Didaktik“ legt bereits seit einiger Zeit ein besonderes Augenmerk auf das Schreiben als Kulturtechnik in seinen Wechselwirkungen mit unterschiedlichen Medienformaten und medialen Kontexten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen dabei einerseits die Textsorten proto-, inter- und transmedialen Schreibens; zum anderen Formen der künstlerischen Inszenierung und Reflexion von Schreibprozessen in unterschiedlichen Medien. Ausgelotet werden dabei Fragen u.a. zum generellen Verhältnis zwischen Texten und medialen Realisationen, also zu pragmatischen und ästhetischen Aspekten des Medienwechsel sowie zur Kooperation der Kunstschaffenden an der Schnittfläche zwischen den Mediensystemen, z.B. zwischen Literatur und Film, Hörfunk oder Digitalformaten.

Vor diesem Hintergrund diskutierte der Workshop mit dem „Drehbuch" eine Textsorte, die aufgrund ihres ambivalenten Charakters in der Sprach- und Literaturwissenschaft bislang eher nachgeordnete Beachtung gefunden hat. Das „Drehbuch" ist in doppelter Hinsicht ein Hybrid: Es kann als protomediale, dem ‚eigentlichen‘ Filmwerk vorgelagerte literale Vorstufe angesehen werden; zugleich handelt es sich um eine intermediäre künstlerische Gattung, die vermittels sprachlich-literarischer Darstellungsweisen die filmsprachliche Realisierung einer Geschichte evoziert. Diesen ambivalenten Charakter der Textsorte Drehbuch lotet der Workshop aus, wobei es vor allem darum geht, die Erfahrungen aus der Praxis zu diskutieren.

Die Veranstaltung fand am 14. und 15. Dezember 2023 im JLU-Gästehaus im Alten Steinbacher Weg statt.

Die Aufzeichung der Veranstaltung wird auf dem Youtube-Kanal des ZMI hochgeladen.

Die zwei Bände zu „Schreiben, Text, Autorschaft“ (Hg. von Prof. Carsten Gansel, Prof. Katrin Lehnen und Prof. Vadim Oswalt bei Vandenhock & Ruprecht 2021) gehen der Inszenierung und Reflexion von Schreibprozessen in medialen Kontexten nach.

|

|

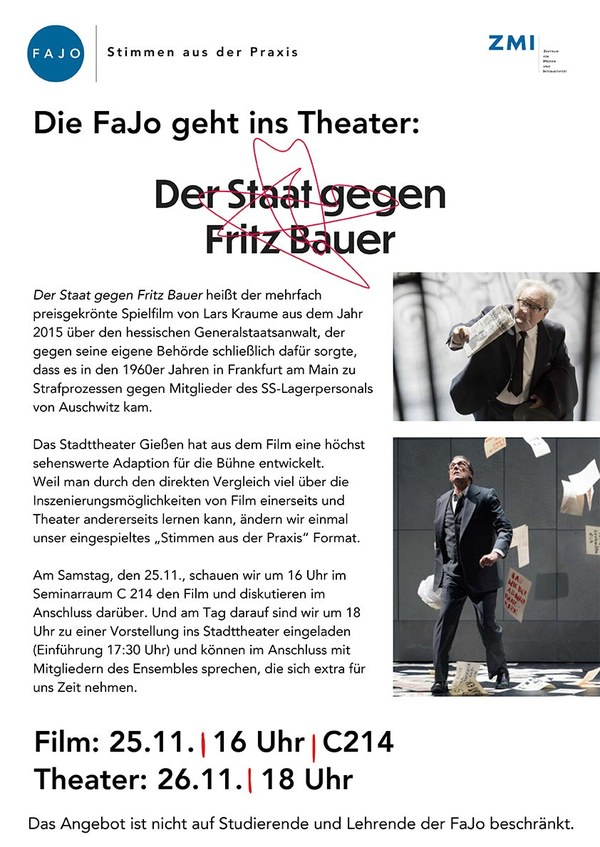

Reihe „Stimmen aus der Praxis“: Die FaJo geht ins Theater „Der Staat gegen Fritz Bauer“

Am 25. November 2023 wurde der Spielfilm „Der Staat gegen Fritz Bauer“ von Lars Kraume von der Fachjournalistik Geschichte (FaJo) in der JLU gezeigt und anschließend diskutiert. Am 26. November 2023 lud die FaJo zu der Adaption des Filmes vom Gießener Stadttheater ein, nach der mit den Mitgliedern des Ensembles gesprochen werden konnte. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Stimmen aus der Praxis“ der ZMI-Sektion „Medien und Geschichte“ in Kooperation mit dem Studiengang Fachjournalistik Geschichte.

|

„QUEERULIEREN. Störmomente in Kunst, Medien und Wissenschaft“ von Oliver Klaassen und Andrea Seier (Hg.)

Am Donnerstag, den 18. Januar 2024, findet um 18:15 Uhr eine Buchvorstellung an der JLU statt. Die Veranstaltung findet in der Goethestraße 55, EG statt und wird in Kooperation mit dem Queerfeministischen Frauen| |referat des AstA Gießen organisiert. Neben ausgewählten Textpassagen werden Kurzfilme präsentiert u.a. von Drag King Boris Gay. Aktuelle Informationen gibt es auf dem Instagram Kanal des Queerfeministischen Frauen| |referats.

Oliver Klaassen & Andrea Seier (Hg.): QUEERULIEREN. Störmomente in Kunst, Medien und Wissenschaft. Berlin: Neofelis Verlag, 2023. 330 S., Print: 26,00 Euro.

ISBN: 978-3-95808-428-5

„Von und mit afrodiasporischen Feministinnen lernen - Neuere Diskussionen zu Schwarzen und intersektionalen Feminismen im Kontext von Brasilien und darüber hinaus“

Warum Schwarze Diskursräume? Diese und weitere Fragen standen im Zentrum der Veranstaltung „Von und mit afrodiasporischen Feministinnen lernen“, welche am 1. Dezember 2023 am Institut für Politikwissenschaft der JLU stattfand. Die Veranstaltung wurde von Dr. Christine Löw, Vertretungsprofessorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Gender Studies an der JLU organisiert. Eingeladen als Referentinnen waren Ana Graça Correia Wittkowski und Betânia Ramos Schröder. In zwei Vorträgen lieferten sie Einblicke in “Neuere Diskussionen zu schwarzen und intersektionalen Diskussionen im Kontext von Brasilien und darüber hinaus”. Begleitet wurden die Vorträge von einem Workshop, in dem Teilnehmende gemeinsam die zuvor dargestellten Inhalte diskutierten.

Ana Graça Correia Wittkowski führte die Zuhörenden in das Thema ein. Sie schilderte mit Hilfe zahlreicher Beispiele, wie Schwarze und afrodiasporische Wissensformen und -bestände in westlich-wissenschaftlich orientierten Theorien, Erkenntnissen und Diskursen unsichtbar gemacht wurden und werden. Diese Unsichtbarmachung beruhe auf sozialen, institutionellen und diskursiven Strukturen aus der Zeit der Sklaverei. Die Abschaffung der Sklaverei in Brasilien sei ein schrittweiser Prozess gewesen, der paradoxerweise auf rassistischen Prinzipien beruhte. Ab Ende des 19. Jahrhunderts habe die brasilianische Regierung auf eine Einwanderung aus Europa gesetzt. Durch dieses Projekt der „Weißwerdung“ förderte die Regierung den Zuzug „gewollter Migrant*innen“ aus westlichen Ländern und schuf in Sao Paulo und Rio de Janeiro marktwirtschaftliche Tore zur Welt, in denen der Handel mit Kaffee und Zucker florierte. Währenddessen blieb der Nordosten Brasiliens, in dem bis heute große Teilen der afrodiasporischen Community leben, vom wirtschaftlichen Fortschritt ausgeschlossen. Erst 1888 schaffte Brasilien, als letzte Nation der westlichen Hemisphäre, die Sklaverei ab. Die herausragende Bedeutung indigener und afrobrasilianischer Schwarzer Frauen für die Entstehung einer nationalen Kultur wurde dabei unterschlagen. Ana Graça Correia Wittkowski machte in ihrem Vortrag jedoch auch auf die Wurzeln des Schwarzen Widerstandes und insbesondere Schwarzer Frauen aufmerksam, die ebenfalls bis in die Zeit von Versklavung zurückreichen. So organisierten sich entflohene Sklav*innen in „Quilombos“, selbstverwalteten Siedlungen zum gemeinsamen Arbeiten und Leben, deren Territorien bis heute in ganz Brasilien fortbestehen. Auch die Casa de Mãe Nassô in Salvador de Bahia, ein Kultur- und Begegnungszentrum afrobrasilianischer/Schwarzer Frauen in Brasilien befindet sich auf einem ehemaligen quilombo, das von drei versklavten Frauen gegründet wurde, die sich Freiheit erkämpft hatten. Schon 1978 hatte Lélia Goncalez die Vereinte Schwarze Bewegung (Movimento Negro Unificado) mitgegründet und auf die Verbindungen von Rassismus und Sexismus in Brasilien aufmerksam gemacht. 1988 organiserte Sueli Carneiro, eine der bekanntesten Schwarzen Feminist*innen, das erste nationale Treffen Schwarzer Frauen Brasiliens und etablierte das unabhängige Institut für Schwarze Frauen Geledés (Instituto da Mulher Negra).

Betânia Ramos Schröder unternahm in ihrem Vortrag eine intersektionale Perspektivierung der Schwarzen und afrodiasporischen Widerstandsbewegung. Eine bedeutende Organisation, so Ramos Schröder, ist dabei das Movimento Negro Unificado, das am 7. Juli 1978 in Sao Paulo entstanden ist und sich gegen rassistische Diskriminierung und für eine Entfolklorisierung von Schwarz-Sein, sowie für internationale Unterstützung stark macht. Der politische Widerstand in Brasilien habe seine Wurzeln vor allem in der Arbeiterbewegung und der feministischen Bewegung. Letztere setzte in den 1970er Jahren ein und entwickelte sich seither stetig weiter. Heutige feministische Strömungen würden vor allem Aspekte der Intersektionalität und des Panafrikanismus, sowie afro-brasilianische Traditionen (z.B. die ubuntu-Philosophie) und den fortgesetzten Widerstand gegen die rassistische „racial democracy“ mit Unterdrückung, Ausbeutung, sexualisierter Gewalt gegen v.a. Schwarzer Frauen betonen.

Die inhaltlich dichten Vorträge lieferten reichlich Diskussionsstoff für den anschließenden Workshop, in dem die interessierten Teilnehmenden miteinander ins Gespräch kamen. Hier wurden u.a. Bezüge zu deutschen Debatten um das marginalisierte Wissen Schwarzer Frauen, ihre ausgeblendeten Lebenswirklichkeiten zu Verknüpfungen von Rassismus, Sexismus und Klasse im Arbeitsmarkt, der Universität, den Medien und Kämpfen für intersektionale Gerechtigkeit sowie transnationale Allianzbildung angesprochen. Überlegt wurde auch, wie Erkenntnisse afro-brasilianisch feministischer Ansätze und ihre wichtige politischen Interventionen in Diskussionen um ‚andere‘ Frauen, Anti-Rassismus, extrem rechte Positionen, Demokratisierung an Hochschulen verstetigt werden können.

Unterstützt wurde die Veranstaltung von der Sektion „Medien und Gender“ des ZMI sowie von der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der JLU. Die Vorträge und der Workshop sind Teil des von Christine Löw im Wintersemester 23/24 durchgeführten Seminars „Schwarze und intersektionale Feminismen: Aktuelle Debatten“.

(Bericht: Tillmann Schorstein & Christine Löw)

Neues aus der Georg Büchner - Seniorprofessur

Songs of Wars I Have Seen

Heiner Goebbels' singular take on World War Two has poignant contemporary relevance „though most of its subject matter is from World War Two, this work is troublingly relevant today. Perhaps a piece such as this, which encourages personal contemplation rather than dictating a narrative, can be, in some small way, a tool to encourage a deeper human understanding.“

Previsit in Shanghai

Heiner Goebbels an der Leuphana Universität Lüneburg

Prof. Heiner Goebbels wird am 30. Januar 2024 im Kunstraum der Leuphana Universität an einem Gespräch zum Thema „Erfahrung von Kontingenz durch Langeweile“ teilnehmen - zusammen mit Anne Gräfe, wissenschaftlicher Mitarbeiterin am Institut für Medienkultur und Medienphilosophie. „Was können wir von der Langeweile erwarten? Wohin führt uns diese Stimmung als besondere ästhetische Erfahrung? Im Gespräch zwischen Heiner Goebbels und Anne Gräfe wird im Kontext der künstlerischen Arbeiten die immanente Logik und Vorstellungen von Zeit als Behauptung einer disruptiven Erfahrung der Dialektik der ästhetischen Langeweile eröffnet und diskutiert, welche Formen der Aufmerksamkeit die ästhetische Erfahrung der Langeweile bietet. In den genreübergreifenden künstlerischen Arbeiten von Heiner Goebbels lassen sich ästhetische, gesellschaftliche, philosophische und darin oftmals politische Motive dieses menschlichen Erfahrungsbereichs aufdecken, die in einem Plädoyer für das Aushalten einer radikalen Kontingenz münden.“

Surrogate Cities an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg

Festival-Visits in Manchester und Salzburg

Auf Einladung der Leitung des Manchester International Festivals und der Factory International besichtigte Prof. Heiner Goebbels anläßlich ihrer Eröffnung die vom Architekturbüro Rem Kolhaas realisierten „Aviva Studios“ als neue Spielstätte in Manchester.

Kurz darauf folgte eine Vorbesichtigung der Perner-Insel in Hallein (Österreich), einer Bühne, auf der Heiner Goebbels im kommenden August 2024 seine großformatige Performance Everything That Happened And Would Happen bei den Salzburger Festspielen zeigen wird.

Publikationen

„Haus - Geschlecht - Sicherheit“ von Sigrid Ruby und Inken Schmidt-Voges

|

Sicherheit wurde in der Frühen Neuzeit sehr viel umfassender verstanden als heute. In der historischen Epoche war Sicherheit ganz eng mit gesellschaftlicher Ordnung und Stabilität verknüpft. Die heteronormative Geschlechterordnung spielte dabei eine zentrale Rolle und wurde wesentlich über die Hierarchie und Arbeitsteilung im Haus legitimiert. Die 13 Beiträge aus Geschichte, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Philosophie und Theologie untersuchen die Entstehung und Ausformung dieser Zusammenhänge. Das gemeinsame Interesse gilt Texten, Bildern und Praktiken, die im Zeitalter der Renaissance eine Wissensordnung und visuelle Kultur von Sicherheit ausprägten, die bis heute nachwirkt und auch im aktuellen „gender security gap“ greifbar wird. |

|

|

Prof. Sigrid Ruby, Prof. Inken Schmidt-Voges (Hrsg.): „Haus – Geschlecht – Sicherheit. Diskursive Formierungen in der Frühen Neuzeit“ |

|

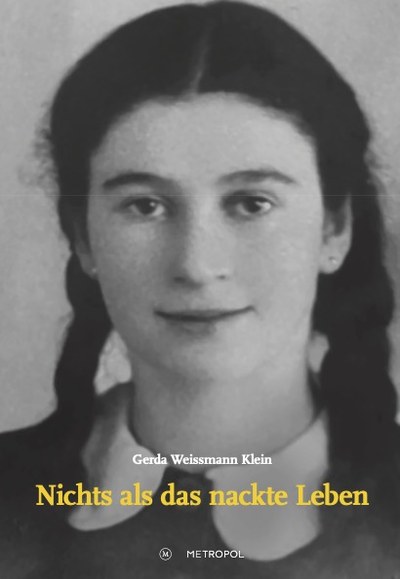

Klassiker der amerikanischen Holocaustliteratur neu aufgelegt: Gerda Weissmann Kleins „Nichts als das nackte Leben“ 14. Band der Schriftenreihe der Chambré-Stiftung und der Arbeitsstelle Holocaustliteratur

Gerda Weissmann, geboren 1924 im polnischen Bielsko-Biała, ist fünfzehn, als ihre unbeschwerte Jugend in einer bürgerlichen Familie ein jähes Ende findet. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht verschleppen die Deutschen Gerdas Bruder und drei Jahre später ihren kranken Vater. Mutter und Tochter werden ebenfalls voneinander getrennt. Für Gerda beginnt eine Odyssee durch mehrere Arbeitslager, die mit einem Todesmarsch endet. Bei Kriegsende wird sie von der U.S. Armee befreit. Ihr Retter ist ein deutsch-amerikanischer Leutnant, der selbst 1938 vor der drohenden Verfolgung durch die Nationalsozialisten in die USA floh. Mit ihm beginnt sie in den USA ein neues Leben. Ihre Familie wird sie nie wiedersehen.

Weissmanns Erinnerungen sind bereits 1957 in den USA unter dem Titel „All but my life“ erschienen und wurden zu einem Bestseller. Die deutsche Übersetzung erschien zuerst 1999 im Bleicher Verlag. Nun ist eine Neuauflage des Werkes, das in den USA als Klassiker der Holocaust-Erinnerungsliteratur gilt, unter dem Titel „Nichts als das nackte Leben“ als vierzehnter Band in der gemeinsamen Schriftenreihe der AHL und der Ernst-Ludwig-Chambré-Stiftung zu Lich „Studien und Dokumente zur Holocaust- und Lagerliteratur“ im Metropol Verlag erschienen. Übersetzt wurde das Werk aus dem Englischen von Anna Kaiser.

Der Band ist ab sofort auf den Seiten des Metropolverlags hier erhältlich.

Gerda Weissmann Klein: „Nichts als das nackte Leben“

Berlin: Metropol, 2023, 320 Seiten, Print: 24,00 Euro

ISBN: 978-3-86331-718-8

Auch als E-book erhältlich.

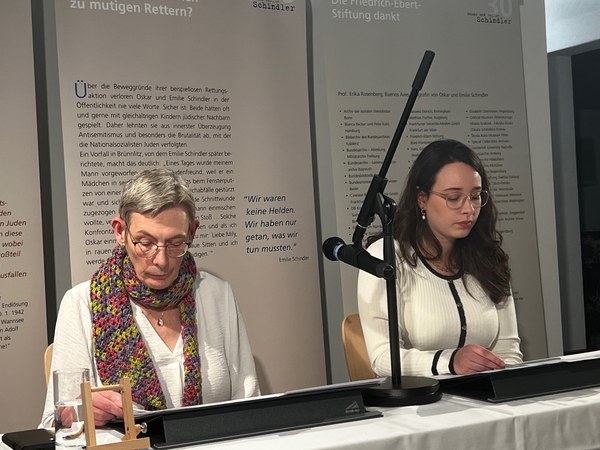

Vierter Band in der Reihe der Bibliothek der polnischen Holocaustliteratur erschienen: „Der schwarze Bach“ von Leopold Buczkowski

|

Als vierter Band in der auf zehn Bände angelegten Reihe der Bibliothek der polnischen Holoaustliteratur ist am 9. Oktober 2023 im Wallstein Verlag der Roman „Der schwarze Bach“ von Leopold Buczkowski (1905–1989) erschienen. Aus dem Polnischen übersetzt sowie mit einem Nachwort versehen wurde der Text von Katarzyna Śliwińska. |

|

|

Ewa Czerwiakowski, Sascha Feuchert, Lothar Quinkenstein (Hg.): „Der Schwarze Bach. Roman“ |

Rezension zu „Antiqueere Rhetorik“ (Interaktiva-Reihe) in Femina Politica erschienen

In der aktuellen Ausgabe der „Femina Politica. Zeitschrift für Feministische Politikwissenschaft“ ist eine Rezension von Lívia de Souza Lima zu „Antiqueere Rethorik. Wie die Bolsonaros in Brasilien ein Feindbild LGBTIQ* konstruieren“, der Habilitationsschrift von Dinah Leschzyk erschienen. Die Arbeit komme zu „facettenreichen Befunden, um das Phänomen des Bolsonarismus besser zu vertsehen“ so die Bewertung de Souza Limas.

Mit Hilfe von Konzepten der Queer Theory und der Analyse eines umfassenden Datenmaterials aus Tweets, Blogbeiträgen und Kongressreden, zeigt Leschzyk in ihrer Arbeit auf, wie die Bolsonaros eine antiqueere Rhetorik festigen, verbreiten und damit ihre politische Agenda stützen. Der Band erschien 2022 in der Reihe Interaktiva im Campus Verlag.

Die Rezension ist im Open Access über die Website des Barbara Budrich Verlages verfügbar.

|

|

In den Medien

Claus Leggewie in der Frankfurter Rundschau

Am 25. Oktober 2023 erschien der Artikel „Wie Japan mit der Zeitenwende umgeht: Proaktiver Pazifismus" von Prof. Claus Leggewie in der Frankfurter Rundschau. Es geht um die Übereinstimmungen und Unterschiede von Japans und Deutschlands Sicherheitspolitik im Umgang mit der Zeitenwende, insbesondere im Kontext der historisch geprägten Beziehung der beiden Staaten.

Dorothée de Nève in der Frankfurter Rundschau

In ihrem Gastbeitrag „CDU und SPD in Hessen: Haltung zeigen gegen die AfD“ äußert sich Prof. Dorothée de Nève (ZMI-Sektion „Macht – Medium – Gesellschaft“) zu den Gefahren, die entstehen, wenn sich die Koalitionsparteien an rechte Forderungen annähern und um die notwendigen Strategien, um sich langfristig gegen die AfD behaupten zu können: die Lösung sozialer Probleme, (politische) Bildung und einen veränderten Umgang mit der AfD.

Den Artikel finden Sie hier. Eine Kurzanalyse zur Landtagswahl in Hessen von Dorothée de Nève finden Sie hier.

Personalia

Verleihung des Konrad-Duden-Preises an Helmuth Feilke

Der Sprachwissenschaftler Prof. Helmuth Feilke (Justus-Liebig-Universität Gießen) erhält den Konrad-Duden-Preis 2023 für seine besonderen Leistungen bei der Erforschung der deutschen Sprache, insbesondere des Erwerbs von Sprachkompetenzen. Dieser soll ihm am 6. März 2024 überreicht werden. Der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) sagte: „Der Konrad-Duden-Preis ehrt Persönlichkeiten, denen es gelingt, mit ihrer Forschung eine Brücke zwischen der germanistischen Sprachwissenschaft und der Öffentlichkeit zu schlagen“.

Feilke ist Mitherausgeber der Zeitschriften „Praxis Deutsch“ und der „Zeitschrift für Germanistische Linguistik“. Als Linguist ist er Mitglied der ZMI-Sektion „Educational Linguistics“.

Der dpa-Landesdienst Hessen und der Stern berichteten davon am 15. November 2023. Den Stern-Artikel lesen Sie hier. Außerdem veröffentlichte die Gießener Allgemeine am 17. November 2023 einen Bericht.

Anna-Sophie Vogelsang, Melanie Kreitler und Lisanne Jung neue Mitglieder des ZMI-Direktoriums

Für die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen wurden Anna-Sophie Vogelsang und Melanie Kreitler zu Mitgliedern des ZMI-Direktoriums gewählt sowie Lisanne Jung für die Gruppe der studentischen Hilfskräfte.

Kai-Uwe Schmehl verlässt das ZMI

Kai-Uwe Schmehl war vom 15. Januar 2022 bis 15. Dezember 2023 als Koordinator des Projekts „Digitaler Habitus“ am ZMI tätig. Er wirkte an den Aktivitäten des Forschungsschwerpunkts „Literalität und Bildung in der Mediengesellschaft“ (LBM) mit und unterstützte das ZMI bei Verbundforschungsanträgen sowie der Wissenschaftskommunikation.