Professur für Praktische Philosophie

- Professur für Praktische Philosophie

-

Prof. Dr. Elif Özmen

Rathenaustr. 8, 2. Stock, Raum 20435394 GiessenTel.: + (49)-641-99-15510Fax: + (49)-641-99-15509

Rathenaustr. 8, 2. Stock, Raum 20435394 GiessenTel.: + (49)-641-99-15510Fax: + (49)-641-99-15509

E-Mail-KontaktSekretariat: Hier finden Sie die Kontaktdaten des Instituts-Sekretariats.Sprechstunde:

Die nächste Sprechstunde von Prof. Özmen findet wegen Staatsexamensprüfungen und Feiertagen erst am 8. Mai 2024 statt.

- Kurzvorstellung des Lehrstuhls Praktische Philosophie

-

Profil der Professur

Die Professur für Praktische Philosophie der Justus-Liebig-Universität hat ihren inhaltlichen Schwerpunkt in der theoretischen Ethik und der politischen Philosophie. In der Lehre werden sowohl die historischen Wurzeln, systematischen Grundlagen wie auch praktischen Anwendungen verschiedener moralphilosophischer und politikethischer Kategorien und Theorien behandelt. In der Forschung stehen gegenwärtig die Kritik und Krise der liberalen Demokratie, die Norm und Natur der menschlichen Lebensform sowie die normativen Grundlagen der Wissenschaft (Evidenz, Ethos, Freiheit) im Zentrum.Weitere Informationen zu den Forschungsprojekten: Link.

Aktuelles

- Aktuelles

-

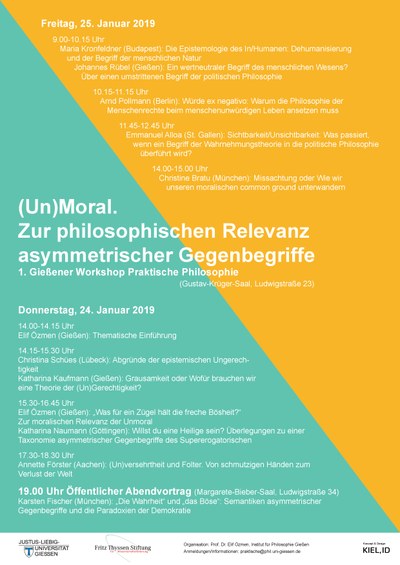

Neue Veröffentlichung: Was ist Liberalismus? Suhrkamp, Erstausgabe: 19.06.2023, 2. Auflage im September 2023, Link.

Rezensionen:

- "Die angepassten Liberalen", Beitrag von Rainer Hank in der FAZ vom 21.04.2023, Link.

- Jakob Hayner: Freiheitliches Denken - Ein Grundkurs, in WELT, 04.07.2023, Link.

- Karl Adam: Nicht wie ein Liberaler denken? Zwei neue Bücher blicken sehr unterschiedlich auf den Liberalismus, auf imgegenlicht vom 05.07.2023, Link.

- Thomas Zaugg: Rezepte eines neuen Liberalismus: weniger Selbstironie und Relativismus, mehr gleiche Freiheit für alle, in: Neue Züricher Zeitung (NZZ), 04.08.2023, Link.

- Helena Schäfer: Lost in Rawsland, in: Politik & Ökonomie. Beiträge zur politischen Ökonomie, 30.08.2023, Link.

- Christoph Bartmann: Ist der Liberalismus noch zu retten?, in: philosophie Magazin, 07.09.2023, Link.

- Oliver Weber: Liberalismus als bloße Idee betrachtet, in: Sociopolis, 19.09.2023, Link.

- Mounir Zahran: Was ist Liberalismus?, in Portal für Politikwissenschaft, 21.09.2023, Link.

- Paula Keller: Freiheit und frei sein. Neuerscheinungen zu Liberalismus, in der taz, 20.10.2023, Link.

- Livia Gerster: Individualismus - Freiheit - Gleichheit, in der FAZ vom 11.12.2023, Link.

- Jan-Werner Müller: Liberalism's Forever Crisis, in Project Syndivate vom 04.01.2024, Link.

- Armin Pfahl-Traughber: "Was ist Liberalismus?" - Eine kluge Begründung von Elif Özmen, im hdp vom 19.02.2024, Link.

Vorträge/Interviews:

- Falsche Vulgarisierung liberaler Freiheit, in: Liberal. Das Magazin für die Freiheit 02 (2023), 66-69, Link.

- Was ist Liberalismus (nicht)? Philosophische Gesellschaft zu Bremen, 27.04.2023, Link.

- Was ist und wie geht Liberalismus? Elif Özmen im Gespräch mit Gerhard Baum, im Rahmen der phil.Cologone, Köln, 11.06.2023, Link.

- "Freiheit ist kein Gut für einige wenige", die Philosophin Elif Özmen erhellt das Wesen vom Liberalismus, Interview in der taz vom 27.04.2023, Link.

- "Das Liberalismus-Gespenst - Gibt es falsche Freiheiten?", Michael Köhler diskutiert mit Prof. Dr. Elif Özmen, Prof. Dr. Jens Hacke und Prof. Dr. Philipp Lepenies, Audio-Beitrag beim SWR2 vom 13.06.2023, Link.

- Präsentation von 'Was ist Liberalismus?' Im Gespräch mit Wolfram Eilenberger und Catherine Newmark, im Rahmen des philosophischen Cafés, vor Ort und im Livestream, Literaturhaus Hamburg, 21.06.2023, Link.

- "Ist der liberale Pluralismus in Gefahr?", Elif Özmen spricht über Folgen für den liberalen Pluralismus unter anderem angesichts des verschärften Abtreibungsrecht in Teilen der USA, Audio-Interview von Michael Köhler beim Deutschlandfunk vom 25.06.2023, Link.

- "Hat der Liberalismus nur im Westen Gültigkeit?", Interview: Zentrum Liberale Moderne geführt von Till Schmidt vom 08.08.2023, Link.

- "Wir befinden uns in einem Kampf der Systeme", Philosophin Elif Özmen über Liberalismus. Interview in der Frankfurter Rundschau geführt von Michael Hesse vom 22.08.2023, Link.

- Was ist Liberalismus? Eine Buchdiskussion. Podiumsdiskussion im Zuge der Benrather Gesprächsreihe "in der Stadt" an der HHU Düsseldorf, 25.10.2023, Link.

- "Was ist liberal?", Interview für das 4-teilige Radiokolleg vom ORF 1, 04.-07.12.2023, Link.

- "Wie sehen Sie die Bedeutung des Liberalismus?", Interview in der Sendung "Das philosophische Radio" vom WDR, 15.01.2024, Link.

- "Was ist Liberalismus?", Vortrag im Thomasius-Club in Leipzig, 17.01.2024, Link.

- "Trump, Orban, Höcke: Liberalismus als Feindbild. Was Rechtspopulisten weltweit vereint.", Artikel von Harald Stutte im RND vom 11.02.2024, Link.

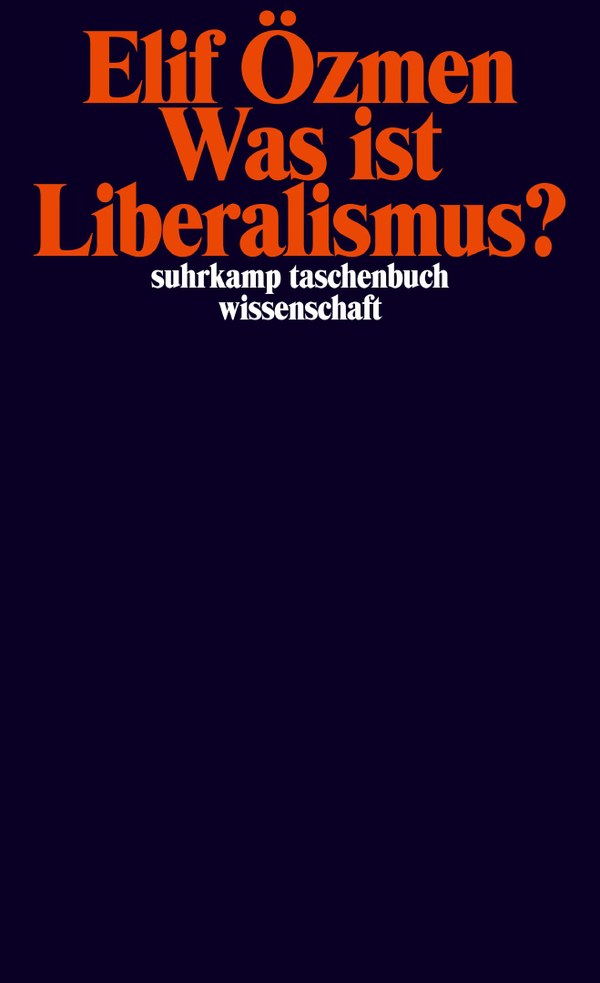

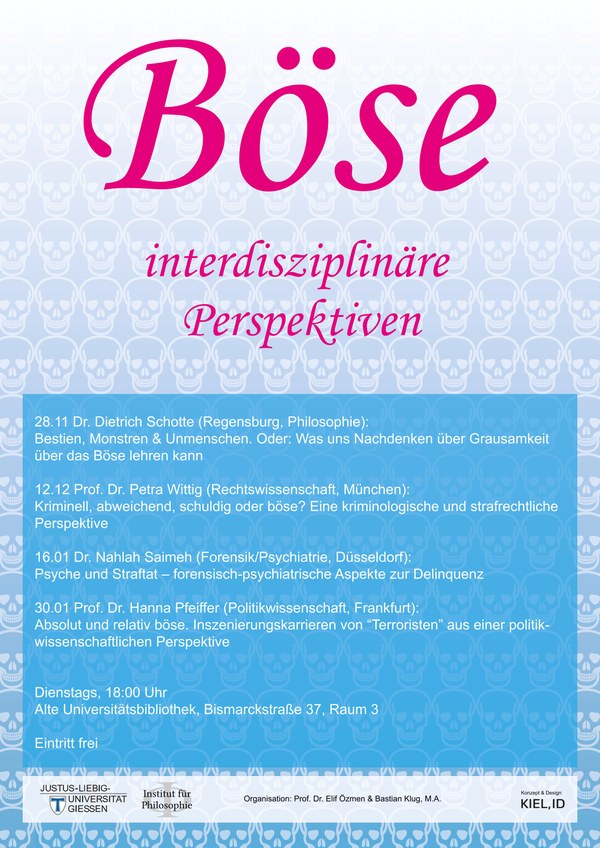

Was ist das Böse?

Über diese Frage möchten wir in dieser Vortragsreihe aus verschiedenen interdisziplinären Perspektiven diskutieren. Prof. Dr. Elif Özmen und Bastian Klug (M.A.) laden ein, über die Existenz, Praxis und Wirkung böser Taten, böser Personen und dem Bösen an sich aus ganz unterschiedlichen, dezidiert auch nicht-philosophischen Blickwinkeln nachzudenken.

28.11.2023 - Dr. Dietrich Schotte (Regensburg, Philosophie): Bestien, Monstren & Unmenschen. Oder: Was uns Nachdenken über Grausamkeit über das Böse lehren kann.

12.12.2023 - Prof. Dr. Petra Wittig (Rechtswissenschaft, München): Kriminell, abweichend, schuldig oder böse? Eine kriminologische und strafrechtliche Perspektive.

16.01.2024 - Dr. Nahlah Saimeh (Forensik/Psychiatrie, Düsseldorf): Psyche und Straftat - forensisch-psychiatrische Aspekte zur Delinquenz.

30.01.2024 - Prof. Dr. Hanna Pfeifer (Politikwissenschaft, Frankfurt): Absolut und relativ böse. Inszenierungskarrieren von "Terroristen" aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive.

Die Vorträge richten sich in allgemeinverständlicher Sprache an alle Interessierte in Stadt und Region. Sie finden statt in der Alten Universitätsbibliothek (Raum AUB 3, Bismarckstraße 37). Beginn in jeweils um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Auf ein Wort... Was ist das Gegenteil von autoritär? Gibt es bei Menschen ein natürliches Bedürfnis nach Autorität? In welchem Verhältnis steht Autorität zu Freiheit? Ist eine autoritäre Demokratie möglich? Michel Friedman und Philosophin Elif Özmen sprechen über den Begriff "autoritär".

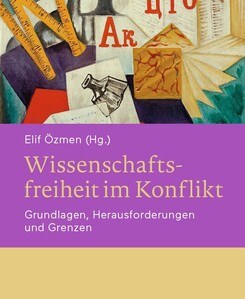

Neue Veröffentlichung: Wissenschaftsfreiheit im Konflikt. Grundlagen, Herausforderungen und Grenzen. Hrsg. von Prof. Elif Özmen, Metzler 2021.

Aktuelle Beiträge zum Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsfreiheit:

- Wissenschaftliche Diskurskultur zwischen Freiheit und Politisierung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 43-45/2023, Link.

- Eröffnung des 11. Kongresses der Gesellschaft für analytische Philosophie, Podiumsgespräch mit Tim Henning (Mainz), Elif Özmen (Gießen) und Julian Müller (Hannover), Berlin, 12. September 2022, Aufzeichnung: Link.

- "Bei mir soll man frei debattieren können", Interview-Beitrag in: FAZ Nr. 8, 11. Jan. 2022. Link.

- Wie frei ist die Wissenschaft? Schweigen oder Shitstorm, Interview-Beitrag in: SPIEGEL 10. Dez. 50/2021, Link.

- Wissenschaftsfreiheit. Normative Grundlagen und aktuelle Herausforderungen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 15. Nov. 46/2021, PDF.

- Interview zur aktuellen Debatte um Wissenschaftsfreiheit im Konflikt mit Prof. Özmen u.a., Deutschlandfunk, 19. August 2021, Link.

- Wissenschaftsfreiheit in der Demokratie oder Wozu ist das Gut der Wissenschaftsfreiheit gut?, Blogbeitrag in: Praefaktisch, 15. Juni 2021, Link.

- Radiobeitrag zu Wissenschaftsfreiheit: Universitäten sind Stätten geistiger Auseinandersetzung. Doch zunehmend kritisieren Wissenschaftler, dass an den Universitäten zu viel moralisiert und zu wenig argumentiert werde und die Toleranz für andere Meinungen sinke. Wie passt das zu der im Grundgesetz garantierten Wissenschaftsfreiheit? Link

- Ausgrenzung oder Diskurs? Stellungnahmen zu Fragen des Umgangs mit extremen Positionen, in: Information Philosophie 4 (2019), 36-47.

Neueste Vorträge

- Academic Freedom: Ideals, Challenges, Limits, Berlin Princeton workshop on Academic freedom, Berlin, 4.-5. Juli 2024

- Über Wissenschaftsfreiheit, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft, Tutzing, 21.-22. Juni 2024

- Wissenschaftsfreiheit im Konflikt, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 18. Exportkontrolltag „Vertrauen und Verantwortung“, Berlin, 28.-29. Mai 2024

- Über Wissenschaftsfreiheit und ihre (un)möglichen Grenzen, Web-talk-Reihe der Friedrich-Naumann-Stiftung: „Werte verbinden“, 7. Mail 2024

- Meinungsfreiheit in der und für die Demokratie, Tagung „Meinungsfreiheit: Transformation und Regulation politischer Öffentlichkeiten“, Wissenschaftskolleg zu Berlin, 20.-22. März 2024

Neueste Publikationen

- Welches Wissen, wessen Meinung?, in: Normative Konstituenzien der Demokratie, hrsg. von Julian Nida-Rümelin, Timo Greger und Andreas Oldenbourg, Berlin/Boston 2024, 56-68

- Der "Green Deal" und die neue Verantwortung der Wissenschaft, zusammen mit Martina Schraudner und Hans-Hennig von Grünberg, in: Ordnung der Wissenschaft 1 (2024), 7-12.

- Wissenschaftliche Diskurskultur zwischen Freiheit und Politisierung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 43-45 (2023), 25-30.

- Spielarten und Spielregeln demokratischer Kompromisse, Beitrag zum Buchsymposium "Véronique Zanetti: Spielarten des Kompromisses", Zeitschrift für philosophische Forschung 3 (2023), 372-376.

- What is Scientific Criticism For? Some Philosophical Reflections on Criticism and Evidence within the Scientific Ethos, with Daniel Füger, in: Evidence Contestation. Dealing with Dissent in Knowledge Societies, ed. by Karin Zachmann et al, London/New York 2023, 33-56.

- Viele Publikationen sind zugänglich über https://uni-giessen.academia.edu/ElifOezmen. Eine vollständige Liste der Publikationen finden sie hier.

Zur Person

- Zur Person

-

Elif Özmen ist Professorin für praktische Philosophie an der JLU Gießen seit 2016. Sie hat in Göttingen und Frankfurt Philosophie, Wissenschaftsgeschichte und Deutsche Philologie studiert (Magister 1999), gefolgt von der Promotion an der HU Berlin (2004) sowie der Habilitation an der LMU München (2010). Nach Vertretungsprofessuren in Hamburg und Regensburg war sie ab 2013 Professorin für praktische Philosophie an der Universität Regenburg.

Özmen war Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes (1993-1999, Promotionsförderung 1999-2003) und Mentee im Post-Doc-Programm der LMU München. 2006 wurde ihr der Preis der Therese von Bayern-Stiftung für herausragende Forschungsarbeiten zum Zusammenhang von Praktischer Philosophie und Politischer Theorie verliehen; 2010 erhielt ihre Habilitationsschrift den Preis der Universitätsgesellschaft der LMU München.

Sie war Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Philosophie (2018-2020) und ist aktuell Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für analytische Philosophie (2023-2026), außerdem ist sie Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus (seit 2024) und des Kuratoriums des Deutschen Studienpreises der Körber-Stiftung (seit 2022). An der JLU Gießen ist Özmen Mitglied des Direktoriums des Zentrum für Medien und Interaktivität, der Forschungsgruppe Migration und Menschenrechte und des Hessischen Zentrums für verantwortungsbewusste Digitalisierung.

Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der theoretischen Ethik, politischen Philosophie und der Wissensphilosophie; derzeit arbeitet Sie vor allem zu den normativen Konstituentien der Demokratie, Theorien der Un-/Gerechtigkeit, der Ethik der Erinnerung, zu Evidenz und Ethos der Wissenschaft, Wissenschaftsfreiheit und zu Norm und Natur der menschlichen Lebensform.

Siehe auch Forschung.

- Eine vollständige Liste der Publikationen finden Sie hier: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb04/institute/philosophie/praktphil/person/oezmenpublikationenlisteapril2024.pdf. Viele Publikationen sind zugänglich über https://uni-giessen.academia.edu/ElifOezmen.

Monographien

- Über Wissenschaftsfreiheit, München 2024.

- Was ist Liberalismus, Berlin 2023.

- Politische Philosophie zur Einführung, Hamburg 2013.

- Moral, Rationalität und gelungenes Leben, Paderborn 2005.

Herausgeberschaft

- 100 Jahre John Rawls, 50 Jahre „Eine Theorie der Gerechtigkeit“. Ein Blick zurück nach vorne (als Herausgeberin des Themenschwerpunkts der Zeitschrift für Praktische Philosophie, Winter 2021).

- Wissenschaftsfreiheit im Konflikt. Grundlagen, Herausforderungen und Grenzen, Heidelberg 2021.

- Flucht und Migration. Texte & Materialien für den Unterricht (mit A. Rösch), Reclam 2018.

- Hans Kelsens Politische Philosophie, Tübingen 2017.

- Über Menschliches. Anthropologie zwischen Natur und Utopie, Münster 2016.

Aufsätze

- Artistic freedom and freedom of speech – same, but different (i.E)

- Welches Wissen, wessen Meinung?, in: Normative Konstituenzien der Demokratie, hrsg. von Julian Nida-Rümelin, Timo Greger und Andreas Oldenbourg, Berlin/Boston 2024, 56-68

- What is Scientific Criticism For? Some Philosophical Reflections on Criticism and Evidence within the Scientific Ethos, with Daniel Füger, in: Evidence Contestation. Dealing with Dissent in Knowledge Societies, ed. by Karin Zachmann et al, London/New York 2023, 33-56

- Epistemische Offenheit als Wagnis. Über Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsethos in der Demokratie, in: Wissenschaftsfreiheit im Konflikt. Grundlagen – Herausforderungen – Grenzen, hrsg. von Elif Özmen, Heidelberg 2021, 29-47.

- Der Einzelne und sein normatives Selbst. Zur Anthropologie und Politikethik des Transhumanismus, in: Wer bist Du, Mensch? Transformationen menschlichen Selbstverständnisses im technischen Fortschritt, hrsg. von Armin Grunwald, Freiburg 2021, 263-280.

- Das Recht(e) in „Das Recht der Völker" (Die Einleitung), in: John Rawls: Das Recht der Völker, Klassiker auslegen, hrsg. von Henning Hahn und Reza Mosayebi, Berlin 2019.

- Vertrag, Versprechen, Vertrauen. Über die verschiedenen Quellen und Arten des Herrschaftsrechts über Personen, in: Thomas Hobbes: De Cive, Klassiker auslegen, hrsg. von Otfried Höffe, Berlin 2018.

- Kelsen und das Problem des Pluralismus, in: Hans Kelsens Politische Philosophie, Tübingen 2017.

- Wer wir sind und was wir werden können. Überlegungen zu einer (post‑)humanistischen Anthropologie, in: Über Menschliches. Anthropologie zwischen Natur und Utopie, Münster 2016.

Mitarbeiter

- Mitarbeiter – Praktische Philosophie

-

Aktuelle Mitarbeiter:innen

Ehemalige Mitarbeiter:innen

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter

- Rathenaustr. 8, Raum 213

35394 Giessen

Tel.: + (49)-641-99-15521

- Fax: + (49)-641-99-15509

- Daniel.Fueger@phil.uni-giessen.de

SPRECHSTUNDE

- Immer nach Vereinbarung

WISSENSCHAFTLICHER WERDEGANG & TÄTIGKEITEN

- seit April 2020: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Praktische Philosophie

- Januar 2023 bis Mai 2023: Research Scholar an der Michigan State University (SEPOS; Departement of Philosophy)

- April 2019 bis November 2019: Wissenschaftlicher Mitarbeiter Verbleibstudie Mentoring Hessen

- Februar 2018: M.A. Philosophie

DISSERTATION

- Die Umwälzung der wissenschaftlichen und zivilisierten Welt. Zum Verhältnis von Evidenz und Ethos in der frühen Chemiewissenschaft. (Arbeitstitel)

PUBLIKATIONEN

- Zur Ambivalenz des Evidenz-Begriffs. Funktionen und Beispiele aus den Debatten der frühen Chemiewissenschaft. In: Realität und Wirklichkeit -- Vom Finden und Erfinden unserer Welt. Philosophie, Naturwissenschaft und Technik (in Erscheinung).

- Practicing Evidence -- Evidencing Practice. How is (Scientific) Knowledge Validated, Valued and Contested? Tagungsbericht. Abrufbar unter: Link.

- Die Umwälzung der wissenschaftlichen und zivilisierten Welt. Zum Verhältnis von Evidenz und Normativität in der frühen Chemiewissenschaft. In: Philosophie zwischen Sein und Sollen. Normative Theorie und empirische Forschung im Spannungsfeld, hrsg. von Alexander Max Bauer und Malte Meyerhuber, Berlin 2019, 159-178.

VORTRÄGE

- Evidence and Values in Science. SEPOS WiP (Michigan State University), 17. März 2023.

- The legitimating Relationship between the Scientific Community and the Public Sphere. Symposium Villa Vigoni der DFG Forschungsgruppe 2448: „Whose Truths? Whose Facts? Cultures of Evidence Beyond and Across Academic Disciplines”, 4. Mai 2022. Konferenzbericht

- Values and their Influence on Evidence in the Phlogiston Debate. Thinkshop (E)Valuations, 14. Februar 2022.

- Wie wollen und sollen wir forschen? Zum Verhältnis von Ethik und Wissenschaft. Veranstaltungsreihe zu Forschungsethik und -realität der Kooperationsstelle Hochschulen - Gewerkschaften SüdOstNiedersachsen, 20. Juli 2021.

- Evidence, language, literacy practice. Thinkshop Scientification, 18. Juni 2021.

- Etablierung (und Legitimation) „moderner“ Naturwissenschaft. Arbeitskreis Kritische Naturwissenschaft, 10. April 2021.

- (zusammen mit Elif Özmen): Evidence between contingency and critique. Some philosophical remarks. Symposium Villa Vigoni der DFG Forschungsgruppe 2448: „Critiquing Evidence Criticisms: the condition and challenge of evidence criticisms for democratically constituted knowledge societies”, 24. März 2021.

- 'Evidenz' als konstitutives Element für Philosophie und Chemiewissenschaften im 18. Jahrhundert. 2. Interdisziplinäre Graduiertenkonferenz der Hochschulgruppe „DocColloq“, 11. Dezember 2020, Universität Trier.

- Zur Ambivalenz des Evidenz-Begriffs.Beispiele aus den Debatten der frühen Chemiewissenschaft. 2. Symposium des Arbeitskreis philosophierender Ingenieure und Naturwissenschaftler e.V. (APHIN): Realität und Wirklichkeit - Vom Finden und Erfinden unserer Welt, 29. November 2019 Göttingen.

- Evidenz und Ethos in den frühen Chemiewissenschaften. Zu einem Spannungsfeld in der wissenschaftlichen Welt. Jahrestagung der Gesellschaft für Geschichte der Wissenschaften, der Medizin und der Technik e.V. (GWMT): Evidenz in den Wissenschaften, 27. September 2019, Bonn.

- Wissenschaft und Gesellschaft in normativer Hinsicht, 10. DoktorandInnen-Symposium der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie, 8. Dezember 2018, Alpen-Adria Universität Klagenfurt.

- Kann man Philosophie lernen und lehren? - Und geschieht das an der Goethe Uni? Podiumsdiskussion, 08. Februar 2018, Goethe-Universität Frankfurt am Main.

- Ein Kreis von Kreisen – Hegel und die speculative Darstellung der Naturwissenschaften. Dia:logos 2, 20. Januar 2017, Justus-Liebig-Universität Gießen.

STIPENDIEN

- 2019-2020 Graduiertenstipendium der Justus-Liebig-Universität Gießen

- 2018-2019 Anschub-Stipendium Dissertationsprojekt „Ethos der Wissenschaften“, an der Justus-Liebig-Universität Gießen

- 2015-2017 Studienstipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung

LEHRVERANSTALTUNGEN

- WS 2020/2021 Seminar: Normativität und Wissenschaft

- SS 2020 Seminar: Philosophie und Revolution

- SS 2019 Seminar: Evidenz und Wissenschaft

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter

- Rathenaustr. 8, Raum 213

35394 Giessen

Tel.: + (49)-641-99-15521

- Fax: + (49)-641-99-15509

- bastian.klug

SPRECHSTUNDE

Immer nach Vereinbarung

WISSENSCHAFTLICHER WERDEGANG & TÄTIGKEITEN

- seit April 2023: Autor und Mit-Initiator des Online-Projekts "Philosophie im Blick": Übersicht der deutschsprachigen philosophischen Publikationen je Quartal

- seit Oktober 2022: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Praktische Philosophie

- 2023: Master of Arts Philosophie (JLU Gießen)

- 2021 - 2022: Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Praktische Philosophie

- 2020: Erweiterungsprüfung zur Ersten Staatsprüfung: Gymnasiallehramt Biologie

- 2020: Erste Staatsprüfung: Gymnasiallehramt mit den Fächern Philosophie, Politik und Wirtschaft

- 2019 - 2021: Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Praktische Philosophie und an der Didaktik der Philosophie und Ethik (Januar bis Juli 2020)

DISSERTATION

- Der Liberalismus der Menschenrechte. Über Würde und Grausamkeit (Arbeitstitel) (Beginn 06/24)

PUBLIKATIONEN

- i.E. "Würde versus Unrecht. Über die funktionalistische Theorie der Würde in Anschluss an Arnd Pollmann", in Zeitschrift für Praktische Philosophie, voraussichtlich Juli 2024.

- 2024 "Humanity with Dignity. Plea for a functionalistc theory of dignity", in Ethics, Politics & Society 6 (2).

- 2024 "Hoffnung als Gebot. Über die Rolle der Hoffnung im Konzentrationslager", in Narthex - Heft für radikales Denken, Nr. 8/2023/24.

- 2023 Rezension von Arnd Pollmann "Menschenrechte und Menschenwürde. Zur philosophischen Bedeutung eines revolutionären Projekts", in Philosophisches Jahrbuch, Philosophisches Jahrbuch, 129. Jahrgang, Nr. 2/2022.

- 2022 Rezension von Colin Bird "Human Dignity and Political Criticism", in Zeitschrift für Philosophische Forschung, 76. Jahrgang, Nr. 3/2022.

- 2021 Rezension von Werner Konitzer et al. "Vermeintliche Gründe. Ethik und Ethiken im Nationalsozialismus", in Philosophisches Jahrbuch, 128. Jahrgang, Nr. 2/2021.

- 2020 "Steve Cutts: MAN. Ein kritischer Kurzfilm über Naturethik und Naturverständnis in der Mittelstufe", in Ethik und Unterricht, Nr. 2/2020.

- 2019 "Auf wie viel Würde können wir verzichten? Zur Kritik des Menschenwürdebegriffs in der Bioethik", in Ethik und Unterricht, Nr. 3/2019.

VORTRÄGE

- 2024 "Das Böse schlechtin? Wie anhand des Nationalsozialismus unser Begriff des Bösen geschärft werden kann (und wo dennoch Grenzen liegen), Vortrag im Zuge der Vorlesungsreihe "Das Böse in der Geschichte und Gegenwart der Philosophie" an der JLU Gießen.

- 2023 "Widerstand gegen Unrecht. Plädoyer für eine funktionale Theorie der Würde", Vortrag auf der X. Tagung für Praktische Philosophie an der Paris Lodron Universität Salzburg.

- 2023 "From the recollection of the historical function to consequent human rights protection. On the constructive role of "Never Again!" within a functional theory of dignity", Vortrag im Zuge der Tagung: "The Diversity of Human Rights. Human Rights and International Disorder" am IUC Dubrovnik.

- 2023 "Menschenwürdig leben. Vorstellung einer funktionalen Theorie der Würde", Vortrag im Zuge des 5. Workshops für Politische Philosophie an der HHU Düsseldorf.

- 2022 "Über faire Umverteilungen. John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit", Impulsvortrag auf der Nexus-Akademie 2022: Strategien für ein liberales Europa.

- 2022 "Verletzungsdimensionen der Menschenwürde. Über Unwürde", Vortrag im Zuge der 7. studentischen Tagung für Philosophie dia:logos.

- 2021: "Vermeintlich(e) Würde. Über die Aporie eines philosophischen Grundbegriffs im NS", Vortrag im Zuge der 6. studentischen Tagung für Philosophie dia:logos.

FÖRDERUNGEN & PREISE

- 2022 1. Platz beim Eos-Preis für philosophische Essayistik zur Frage: "Was müssen wir hoffen?" der HARP in Zusammenarbeit mit der Thumm-Stiftung mit dem Beitrag: "Hoffnung als Gebot. Über die Rolle der Hoffnung im Konzentrationslager".

- 2021-2022 Predoctoral-Programm 2021 am International Graduate Center der Study of Culture der Justus-Liebig-Universität, Gießen.

LEHRVERANSTALTUNGEN

- WS 2023 Seminar: Was ist das Böse? Philosophische Perspektiven

- SS 2023 Seminar: Jean-Jacques Rousseaus politische Philosophie

- WS 2022 Seminar: Menschenwürde

- SS 2019 bis SS 2022 Tutorium: Einführung in die Praktische Philosophie (SS und WS)

Studentische Hilfskraft und Studentischer Tutor

Ehemalige Mitarbeiter:innen

- Ehemalige Wissenschaftliche Mitarbeiterin

- Dezember 2020 bis Dezember 2021: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Praktische Philosophie im Forschungsprojekt "Datensouveränität: Ein Leitparadigma der digitalen Gesellschaft? - Konzeptualisierung, Reichweite, Konsequenzen".

- Dissertation: "Widerstand und politisches Handeln bei Adorno und Arendt. Kritische Impulse für die Sozialphilosophie" (Arbeitstitel)

- Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter

- Januar 2017 bis Januar 2023: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Praktische Philosophie

- Dissertation: "Es ist schlimmer als es aussieht. Anthropologie und politischer Liberalismus"

Ehemalige Wissenschaftliche Mitarbeiterin

- April 2021 bis September 2023: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Praktische Philosophie

- Wintersemester 2023/2024: Vertretungsprofessur für Philosophie und Ästhetik an der HFG Offenbach

- Dissertation: "Das Drama im Politischen: Hegels Ästhetik als demokratietheoretischer Traktat“, 2023 erschienen bei Konstanz University Press. Open Access Link.

Forschung

- Forschung

-

FORSCHUNGSPROJEKTE

Evidence for use – Evidence for us. Zur Legitimierungsfunktion von Evidenz für die Wissenschaft (DFG, 2021-2024)

Evidenz ist ein zentraler Begriff der Wissenschaft, die sich durch ihre systematische Struktur und methodologische (Selbst-)Kontrolle vor anderen Wissensformen auszeichnet und über die wissenschaftliche Gemeinschaft hinaus gesellschaftliche Glaubwürdigkeits- und Vertrauenserwartungen generiert. Dabei haben Evidenz-Zuschreibungen eine wichtige, aber bislang unterreflektierte Legitimierungsfunktion für die Autorität und Anerkennung der Wissenschaft als Wissenschaft nach innen und nach außen. Das übergeordnete Ziel des Projektes ist es, diese Legitimierungsfunktion der Evidenz mit Blick auf seinen, wie wir es nennen, Appell- und Setzungscharakter zu untersuchen. Zwar gehört Evidenz zu den Konstituentien wissenschaftlicher Forschung, Argumentation und Einsicht. Zugleich gibt es ein Geltungsproblem: Evidenz-Zuschreibungen können ihre Verbindlichkeit nicht nur quid facti, sondern vor allem quid iuris eher behaupten als beweisen. Daher werden wir Evidenz zum einen als epistemischen Wert behandeln, der im scientific ethos verankert ist. Hierbei interessiert uns die normative Funktion der Evidenz für das Selbstverständnis und Selbstvertrauen der Wissenschaften und ihrer zentralen Akteure. Zum anderen geht es um Evidenz als soziopolitisch-ethische Kategorie, d.h. die inner- und außerwissenschaftlichen Formen und Funktionen der Wertschätzung von Evidenz, die nicht nur im Kontext der Genese, sondern vor allem im Kontext der Rechtfertigung und Anerkennung wissenschaftlicher Inhalte und Ergebnisse eine Rolle spielen. Mehr dazu hier

Über den Wert der (Un)Wahrheit in der Demokratie (Volkswagenstiftung, 2021-2022)

Die Frage nach Wahrheit und Lüge in der Politik ist nicht neu. Aber die Verfallsdiagnose der 'postfaktischen' Demokratie signalisiert bislang unbekannte Erosionserscheinungen, die vor allem in den Sozialwissenschaften, aber auch der Gesamtgesellschaft kritisch evaluiert werden. Dabei wirft die zunehmende Akzeptanz und Folgenlosigkeit offensichtlicher Lügen und Lügner(innen) in der Politik auch eine Reihe von normativen Fragen auf, die die ethischen und epistemischen Grundlagen der Demokratie betreffen. Mit den Mitteln der logisch-semantischen und moralphilosophischen Analyse klärt das Projekt verbreitete Irrtümer über die Lüge in der Politik auf, etwa dass die Praxis der Lüge, nicht nur Faktum, sondern auch ein Wert sei; dass es eine Rechtfertigung für das öffentliche Lügen geben könne; dass fake und bullshitting Formen der Lüge darstellen; dass das Problem der postfaktischen Demokratie bloß moralischer Natur ist. Auf dieser Grundlage wird eine zunächst abwegig erscheinende Perspektive auf die normativen Konituenten der Demokratie entwickelt, die das Verhältnis zu Wahrheit und Wahrhaftigkeit neu austariert und sich gegen den Mainstream der herrschenden Demokratiephilosophie als wahrheitsaffin herausstellt. Besondere Bedeutung kommt hierbei den moralisch-epistemischen Hybriden eines Rechts auf Wahrheit und der ihr korrespondieren (zweifachen) Pflicht zur Wahrhaftigkeit zu, die das epistemische Ethos der Demokratie substantiieren.

Normative Konstituenzien der Demokratie (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2020-2023)

Das Ziel der interdisziplinären Forschungsarbeitsgruppe ist es, die normative Konstitution der Demokratie zu diskutieren, ihre Essentialia herauszuarbeiten und auf dieser Grundlage politische Empfehlungen für eine Revitalisierung der Demokratie in Deutschland zu entwickeln. Hierbei wird die vielzitierte Krise der Demokratie als Krise ihres eigenen Selbstverständnisses begriffen und die mutmaßlich inadäquate systemische Realisierung ihrer eigenen normativen Ansprüche (z.B. auf Partizipation, Konsens, Gemeinschaft) überprüft werden. Weitere Informationen: https://www.bbaw.de/forschung/normative-konstituenzien-der-demokratie

Datensouveränität: Ein Leitparadigma der digitalen Gesellschaft? – Konzeptualisierung, Reichweite, Konsequenzen (Hessisches Kompetenzzentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung, 2020-2021)

Der Begriff der Datensouveränität hat eine erstaunliche Karriere gemacht. Allerdings sind mit ihm noch erhebliche Unklarheiten verbunden. Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe zielt vor diesem Hintergrund darauf ab, die konzeptionell-terminologische Varianz und die unterschiedlichen Verwendungszusammenhänge (einschließlich der Abgrenzung zu verwandten Begriffen wie digitale, Infrastruktur- oder Plattformsouveränität) zu erschließen und nachzuvollziehen. Auf dieser Basis wird ein klärendes Verständnis von Datensouveränität entwickelt. Geprüft wird, ob und warum dies eine theoretisch wie praktisch angemessene Reaktion auf die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft darstellt und welche technischen Optionen (etwa: Datentreuhandmodelle) die Umsetzung ermöglichen bzw. erleichtern. Weitere Informationen: zevedi.de. Link zum Forschungsprojekt

Hans Kelsen's Theory of Democracy within Pluralism

Der „Jahrhundertjurist" Hans Kelsen erhielt nach Vertreibung und Flucht ab den 1950er Jahren eine Professur an der University of Berkeley. Im Rahmen meines Forschungssemesters im Sommersemester 2020 werde ich mich auf diese englischsprachige zweite Schaffensphase Kelsens fokussieren können. Hierbei interessiert mich vor allem das Kompromiss-Modell der Demokratie in Hinsicht auf das zeitgenössische Problem des Pluralismus. Kelsen skizziert einen 'democratic type of personality' als spezifischen „Charaktertyp", dem eine solche Kompromiss-Orientierung gelingen könne. Ungewöhnlich an diesem Vorschlag erscheint, dass es nunmehr charakterliche Dispositionen der Bürger (oder schlicht: Tugenden) sein sollen, die Kompromisse (und nicht in guter alter republikanischer Tradition: Konsense) ermöglichen, um die zu erwartenden Dissense in der pluralistischen Demokratie zu befrieden.

Eine Theorie der Ungerechtigkeit

Für die Position der normativen Alternativlosigkeit der Demokratie habe ich in den letzten Jahren im Sinne einer objektivistischen Theorie der Gerechtigkeit vielfältig argumentiert und publiziert, komprimiert in der Monographie Was ist Liberalismus (nicht)?, die in diesem Jahr erscheinen wird. Nunmehr wende ich mich der Frage der Ungerechtigkeit, Unmoral und Unmenschlichkeit (dem „Bösen") zu, gewissermaßen in Anknüpfung an die historische Situation, aus der heraus das moderne Demokratie- und Menschenrechtsparadigma entwickelt und etabliert wurde. Mich interessiert zum einen, ob und wie sich diese normative Semantik einfügen lässt in die analytischen Konzepte des Rechten und Guten (und die für die liberale Demokratie-Theorie charakteristische Priorisierung des Rechten). Zum anderen möchte ich untersuchen, wie weit man argumentativ im Ausgang von einer rein dystopischen Werttheorie kommt. Schließlich könnte sich herausstellen (wie es Judith Shklar in ihrem Liberalism of Fear andeutet), dass diejenigen moralischen Urteile, die allgemeine Verbindlichkeit, mithin objektive Geltung beanspruchen können, nur dasjenige betreffen, wovor jeder Mensch guten Grund hat, sich zu fürchten.

Norm und Natur der menschlichen Lebensform

Seit einigen Jahren wird in der praktischen Philosophie die genuin anthropologische Frage nach dem Selbstverständnis des Menschen (wieder) gestellt und es werden dezidiert nicht-essentialistische Reflexionen unternommen, die auf die „charakteristische menschliche Lebensform", die „conditio humana", die „Natur des Menschen" und andere anthropologische Topoi Bezug nehmen. Ich beschäftige mich mit diesen Debatten derzeit unter der metaphilosophischen Leitthese, dass sowohl deskriptive, empirisch validierbare, als auch evaluative, einen bestimmten Aspekt unserer natürlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten herausstellende Merkmale der menschlichen Lebensform als anthropologische Präsuppositionen der ethischen Normenbildung fungieren.

DISSERTATIONEN

Laufende Projekte

- Jacqueline Sim (JLU Gießen): "Politiken der UnSichtbarkeit. Eine sozialphilosophische Untersuchung des Verhältnisses von Weiblichkeit und Tierlichkeit" (Erstbetreuung).

- Daniel Füger (JLU Gießen): "Die Umwälzung der wissenschaftlichen und zivilisierten Welt. Zum Verhältnis von Evidenz und Ethos in der frühen Chemiewissenschaft" (Erstbetreuung).

- Bastian Klug (JLU Gießen): Projekt über den Begriff der Menschenwürde und den Begriff des Bösen (noch kein Arbeitstitel) (Erstbetreuung).

Abgeschlossene Projekte

- Johannes Rübel (JLU Gießen, 2023): "Sein, Sollen und der Mensch. Anthropologie im politischen Liberalismus" (Erstbetreuung).

- Raphael Meyer (ETH Zürich, 2019): "Zur Stabilität der Demokratie. Szenarien der Selbstgefährdung - Faktoren der Verankerung" (Externe Betreuung).

- Kevin M. Dear (Universität Paderborn, 2017): "Leistungsgerechtigkeit im Politischen Liberalismus. Eine philosophische Untersuchung zum Leistungs- und Verdienstbegriff in Theorien distributiver Gerechtigkeit" (Zweitbetreuung) (veröffentlicht bei Velbrück Wissenschaft 2018).

- Franz Himpsl (Universität Regensburg, 2016): "Die Freiheit der Wissenschaft. Eine Theorie für das 21. Jahrhundert" (Erstbetreuung) (veröffentlicht bei Metzler/Wiesbaden 2017).

- Nikolai Blaumer (LMU München, 2014): "Prinzipien gerechter Entschädigung" (Zweitbetreuung) (veröffentlicht bei Campus/Frankfurt 2015: "Korrektive Gerechtigkeit. Über die Entschädigung historischen Unrechts").

- Christine Bratu (LMU München, 2011): "Die Grenzen legitimen staatlichen Handelns. Zum Verhältnis von Perfektionismus und Liberalismus" (Zweitbetreuung) (veröffentlicht bei Mentis/Paderborn 2013).

Lehre und Prüfungen

- Lehre und Prüfungen

-

Hinweise für Lehre und Prüfungen

Konferenzen

- Konferenzen

-

Böse. Interdisziplinäre Perspektiven. WiSe 2023/24

Was ist das Böse?

Über diese Frage möchten wir in dieser Vortragsreihe aus verschiedenen interdisziplinären Perspektiven diskutieren. Prof. Dr. Elif Özmen und Bastian Klug (M.A.) laden ein, über die Existenz, Praxis und Wirkung böser Taten, böser Personen und dem Bösen an sich aus ganz unterschiedlichen, dezidiert auch nicht-philosophischen Blickwinkeln nachzudenken.

28.11.2023 - Dr. Dietrich Schotte (Regensburg, Philosophie): Bestien, Monstren & Unmenschen. Oder: Was uns Nachdenken über Grausamkeit über das Böse lehren kann.

12.12.2023 - Prof. Dr. Petra Wittig (Rechtswissenschaft, München): Kriminell, abweichend, schuldig oder böse? Eine kriminologische und strafrechtliche Perspektive.

16.01.2024 - Dr. Nahlah Saimeh (Forensik/Psychiatrie, Düsseldorf): Psyche und Straftat - forensisch-psychiatrische Aspekte zur Delinquenz.

30.01.2024 - Prof. Dr. Hanna Pfeifer (Politikwissenschaft, Frankfurt): Absolut und relativ böse. Inszenierungskarrieren von "Terroristen" aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive.

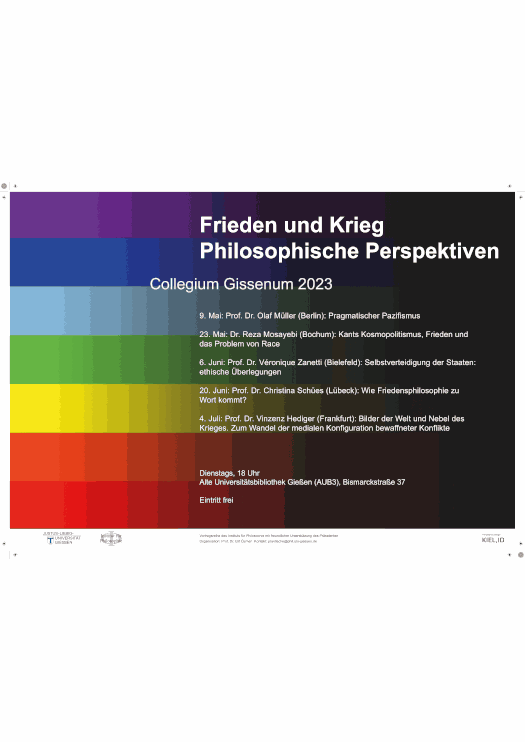

Collegium Gissenum 2023: Frieden und Krieg. Philosophische Perspektiven

Normative Gesichtspunkte und Fragestellungen sind charakteristisch für die Philosophie von Krieg und Frieden: Ist Krieg immer übel und Frieden unter allen Umständen gut? Kann es nicht doch gute Gründe zur Kriegsführung geben oder überwiegen pazifistische Gründe unter allen Umständen? Welche Handlungen sind im Krieg, zur Beendigung des Krieges und nach dem Krieg erlaubt und welche sind moralisch verboten? Was beinhaltet das Recht auf humanitäre Interventionen und auf Selbstverteidigung der Staaten eigentlich? Welche Rolle spielt die Autorität der Moral, der Politik und des Rechts für Fragen von Frieden und Krieg? (Wie) Lässt sich ein dauerhafter globaler Frieden realisieren? Welche Funktion haben mediale Darstellungen von Krieg und Frieden, sei es in Zeiten des Krieges oder des Friedens?

Prof. Dr. Elif Özmen vom Institut für Philosophie der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) hat die Vortragsreihe organisiert, die sich auf die ethischen, politischen, völkerrechtlichen und medienwissenschaftlichen Fragen von Frieden und Krieg konzentriert. Die Vorträge beschäftigen sich damit, wie wir über die Berechtigung, die Gerechtigkeit und über die moralischen Grenzen von militärischen Konflikten nachdenken.

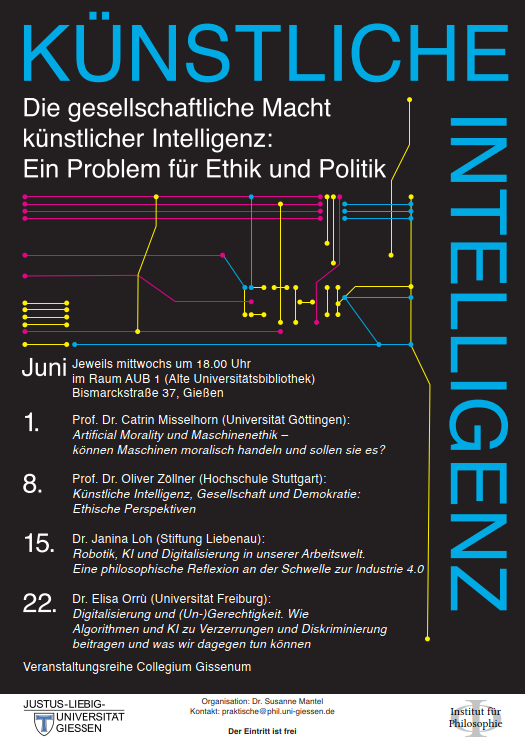

Collegium Gissenum 2022: Die gesellschaftliche Macht künstlicher Intelligenz: Ein Problem für Ethik und Politik

Maschinell basierte Entscheidungen beeinflussen unser Leben in immer größerem Umfang – manchmal, ohne dass wir es bemerken. Wir stützen uns nicht nur auf maschinell basierte Entscheidungen, wenn wir über Google recherchieren und mit Siri kommunizieren, auch in weniger offensichtlichen Bereichen spielen Algorithmen eine zentrale Rolle. So werden unsere Kreditwürdigkeit, unser Gesundheitsrisiko und unsere Bewerbungen bereits heute häufig maschinell vorprozessiert, bevor sie von Menschen beurteilt werden. Ein weit verbreitetes Missverständnis besteht in der Annahme, dass künstliche Intelligenz dabei unabhängig von der Gesellschaft und normativen Vorannahmen operiert. Aufgrund ihrer mathematischen Grundlage wirken selbstlernende Algorithmen neutral und objektiv. In den letzten Jahren hat sich jedoch ein zunehmendes Bewusstsein darüber gebildet, dass sie nicht nur rassistische, sexistische und klassistische Diskriminierungsstrukturen reproduzieren, sondern durch ihre vermeintliche Neutralität auch eine problematische Vorstellung von Gleichbehandlung und Leistungsgerechtigkeit befördern, die im Widerspruch zu aktuellen Statistiken über Chancenungleichheit, politische Teilhabe und Vermögensverteilung steht.

Künstliche Intelligenz stellt unsere Gesellschaft daher nicht nur vor enorme ethische, sondern auch vor soziale, kulturelle und politische Herausforderungen. Wie funktionieren (selbst-)lernende Entscheidungssysteme, was hat es mit der darin operierenden Black Box auf sich und wie beeinflussen sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Mit welchen konkreten Risiken und Chancen ist der Einsatz von KI verbunden und wie können wir als Gesellschaft darauf reagieren? Während die technologische Forschung immer neue Innovationen auf den Markt bringt und einige wenige Unternehmen daran arbeiten, eine auf maschinellem Lernen basierte, zunehmend alternativlose, globale Infrastruktur zu etablieren, ist der gesellschaftliche Diskurs weiterhin von einer Mischung aus Enthusiasmus und Faszination auf der einen Seite und Skepsis, Ängsten und Kritik auf der anderen Seite geprägt. Die Reihe versammelt unterschiedliche Perspektiven, die KI-basierte Entscheidungsprozeduren mit Blick auf ihren gesellschaftlichen Kontext beleuchten.

Gießen Summer School in Philosophy with Prof. R. Jay Wallace (UC Berkeley) 18./19. Juni 2019

We are pleased to announce the third Giessen Summer School in Philosophy with Professor R. Jay Wallace, Judy Chandler Webb Distinguished Chair for Innovative Teaching and Research at UC Berkeley.

The Summer School will be opened by a public evening lecture on Monday,17th June 2019, at Margarete-Bieber Lecture Theater, Ludwigstrasse 24, Giessen, at 6 pm. Prof. Wallace will be speaking about „Resentment and Power: On The Social Dynamics of Blame“. No registration required.

The two-day Summer School on the 18th and 19th June will address a broad range of topics from Prof. Wallace’s recent book, The Moral Nexus (Princeton 2019). The Summer School is open to gratuate students, PhD candidates and PostDocs; however familiarity with at least the first four chapters of The Moral Nexus is required.

Wissen.schafft.Freiheit? Epistemische Offenheit als Wagnis? 24./25 April 2019

Demokratie als Herrschafts- und Lebensform gründet auf dem Recht des Einzelnen, anderer Meinung zu sein und sie auch frei äußern und verbreiten zu dürfen. Analog verhält es sich innerhalb der Institutionen der freien Wissenschaft und der kritischen Universität: Wer die Freiheit der Wissenschaft beschneidet, behindert das Bemühen um Wahrheit, d.h. wissenschaftliche Tätigkeit und Fortschritt als solche. Folgerichtig fällt die Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Lehre als Grundrecht (Art. 5, GG) unter einen Artikel mit Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit sowie Kunstfreiheit. Der Verbund dieser Grundrechte als Kommunikationsgrundrechte dient dem Schutz einer kritischen Öffentlichkeit, die als unverzichtbar gilt für den Bestand der freiheitlich-demokratischen Ordnung.

Aber bedeutet das Recht, alles sagen zu dürfen, auch, dass es richtig wäre, alles zu sagen? Jedenfalls meinte schon John Stuart Mill, einer der vehementesten philosophischen Verteidiger der freien Meinungsäußerung, dass ihre förderlichen Effekte – „die Gelegenheit, Irrtum gegen Wahrheit auszutauschen“ – auf „Geboten der Sittlichkeit in Sachen der öffentlichen Erörterung“ beruhen. Es stellt sich daher nicht nur die Frage, wie frei die Meinung sein sollte, sondern auch, wie die freie Meinung sein sollte. Unter welchen Bedingungen entwickelt sie kreatives Potential in und außerhalb der Wissenschaft oder ist z.B. Provokation, Widerrede, Dissens an sich fruchtbar? Gibt es eine Grenze zwischen Freiheit und Zügellosigkeit? Und wer sollte diese Grenze zwischen dem legitimen Wettbewerb um Meinungen einerseits und dem Austausch von Beleidigung, Diskriminierung und unverhohlener Verachtung des Gegners andererseits ziehen? Nur der Gesetzgeber? Oder gibt es normative Grundlagen für den Gebrauch dieser Kommunikationsfreiheiten, die ihre Grenzen zu bestimmen erlauben?

Diesem philosophisch wie auch politisch kontroversen Themenzusammenhang nimmt sich eine Podiumsdiskussion sowie eine Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Philosophie an.

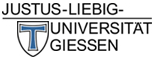

1. Gießener Workshop Praktische Philosophie: (Un)Moral. Zur philosophischen Relevanz asymmetrischer Gegenbegriff. 24. Januar 2019

Collegium Gissenum 2017: Über Menschliches - Wer wir sind und was wir werden können

Die anthropologische Grundfrage, Was ist der Mensch?, ist für die Philosophie keineswegs neu, sondern disziplin- und identitätsstiftend. Anders gesagt: Vom Menschen handelt die Philosophie immer schon und sowieso. Bemerkenswerterweise wird gegenwärtig dennoch von einer „anthropologischen Wende“ gesprochen mit Bezug auf eine Reihe von bahnbrechenden Entwicklungen in den neuen Lebenswissenschaften und konvergierenden Technologien, die eine Veränderung, Manipulation und Optimierung der charakteristischen menschlichen Lebensform ermöglichen (werden). Die soziokulturellen, politikethischen und ethischen Probleme solcher körperlicher, kognitiver, psychischer und genetischer Modifikationsmöglichkeiten werden seit rund zwei Jahrzehnten in der praktischen und theoretischen Philosophie kontrovers diskutiert. Die transhumanistischen Manifeste und Verheißungen bieten ebenso wie die Debatte um die Digitalisierung und Maschinisierung der menschlichen Lebenswelt hochaktuelle Anknüpfungspunkte für die althergebrachte Frage, wer wir sind und was wir werden können.

Dem Menschlichen – den Voraussetzungen, Merkmale und Spezifika des Mensch-Seins – und dem Übermenschlichen – den anthropologischen Transformationen, Fiktionen und Utopien – nehmen sich die Vorträge des Collegium Gissenum 2017 aus verschiedenen philosophischen Perspektiven an.